済州の石、水、風。建築家・伊丹潤の仕事

Mビル(現・バルビゾン74)をご存じだろうか?

城の外壁のような石垣が印象的なオフィスビルで、東京・赤坂と乃木坂の間に今も残っている。設計はユ・ドンリョン。在日韓国人2世として東京で生まれ、伊丹潤という通名も持った建築家だ。彼が2000年前後から晩年まで活動の拠点にしたのが済州島。その理由を、娘で建築家のユ・イファさんはこう話す。

「父はこの島の自然に魅了されていました。400近く点在する大小の丘オルム、火山のマグマに由来する玄武岩、強い風と気まぐれに変わる天気。さらに、小さな島の中でも北と南、東と西では全く環境が違っていて飽きることがない。こうした土地の魅力に惹かれて、済州には多くの芸術家が移り住んできました。父もまたその一人だったのです」

彼が手がけた仕事の一つに〈パンジュ教会〉がある。教会を囲む水面が風に吹かれて揺れるさまは、方舟が進水しているかのよう。まさに風と水の教会だ。これらの仕事は〈伊丹潤美術館〉にアーカイブされてもいる。設計したイファさんは「父の作品や、ミュージアムの庭を通してこの島の自然を感じてもらえたら嬉しいです」と言う。

鮮やかな色、変幻自在の土。マーケットも覗きに

この島に魅了されたアーティストは伊丹潤だけではない。韓国画の大家イ・ワルゾンもその一人。心を摑(つか)まれたのは自然が持つ豊かな色彩だった。

水墨画を学び、芸術大学で教鞭を執ったのち90年代に島の南側、リゾート地として知られる西帰浦へ移住。以来、モノトーンからカラーへ、平面から立体へと作風が一変。この地で制作してきたカラフルな作品を一堂に集める〈ワルゾン美術館〉をオープンした。

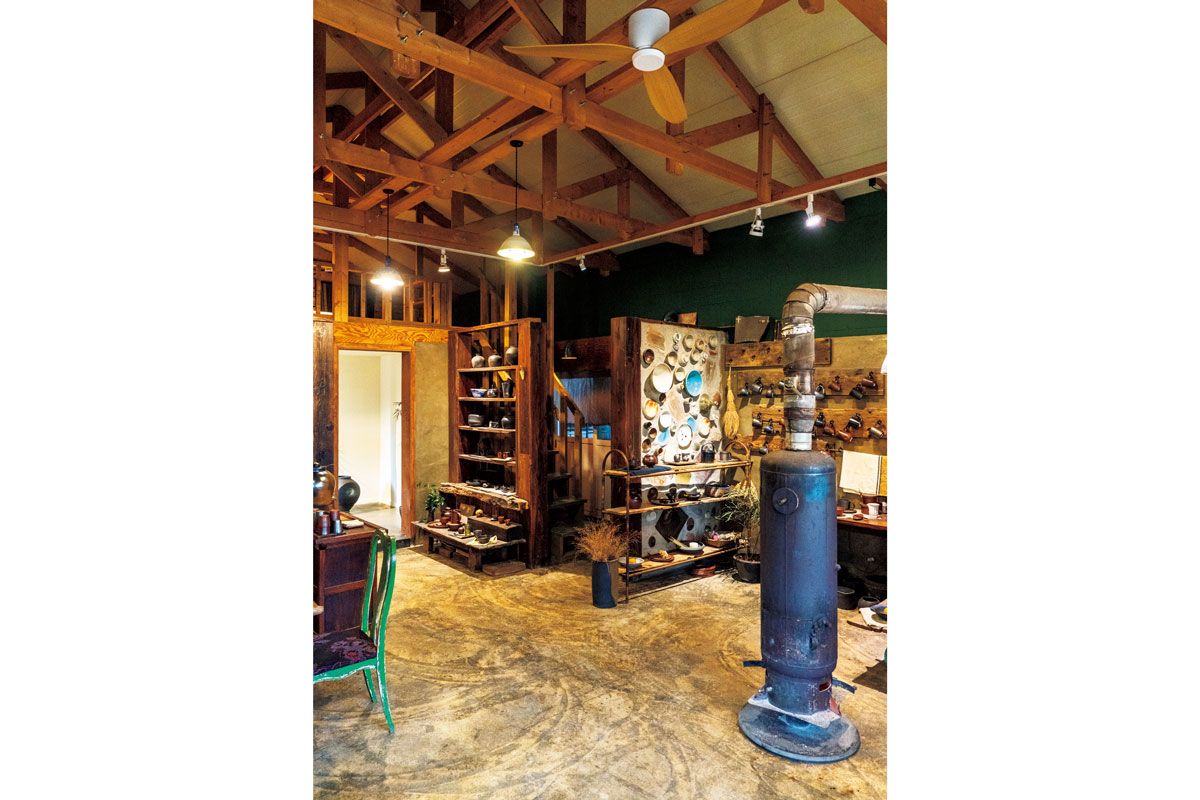

伝統を受け継ぐ人もいる。チョン・ミソン、カン・スンチョルが営む〈ダムファホン〉は済州の土で作る焼き物・甕器(オンギ)の窯元。60年代の頃、つまり2人の親世代が使っていた甕器を研究しながら、壺、花器、食器などを制作している。

済州の土は鉄分が多いため、適正な温度下では窯内の木炭で表面がコーティングされる。釉薬いらずで、一つとして同じ仕上がりになることがないのだ。

生活に密着したアートをお探しなら、老舗のローカルマーケットへ。100年以上もの歴史を持つ〈済州民俗五日市場〉に集まる店は1000を数えるという。

飲食店や食材店はもちろん、カルオッをはじめとする伝統服から島の漁師御用達のレインジャケット、籠、包丁などの日用品まで、暮らしに欠かせないあらゆるものが揃い踏み。済州のフォークアートがここにある。

タプトンからタクシーで15分から1時間ほど、遠くても5万Wもあれば辿り着ける。車窓越しに眺める山並みや放牧される馬たちも、旅の気分を高めてくれる。