ヘラルボニーから、小山田圭吾への手紙

松田崇弥(以下、崇弥):「ROUTINE RECORDS」の発端にあるのは、知的障害がある人が「常同行動」によって出す音を“音楽”として昇華できたら、障害のイメージや価値観を軽やかに変えられる可能性があるのではないかということ。例えば、兄の場合は「さんね」という言葉が好きで連呼したり、机を叩き続けたりする。やりたくてやっていて僕らにとっては日常的な音も、知らないだけで他人には受け入れ難い、怖いものになってしまうんですよね。

松田文登(以下、文登):それでバスや電車に乗れなかったり、百貨店やレストランに行けなかったりする人たちをたくさん見てきました。だから、彼らの音を社会に放つことで、今までの“普通”の枠組みを拡張させていくことができたらと考えたのが原点です。

崇弥:小山田さんに依頼をしたのは、もともと音楽が好きでリスペクトしていたのと、もう一つあって。2021年の東京オリンピック辞任に関する一連の出来事を、ただ起こったこととして終わらせたくなかったから。〈ヘラルボニー〉として、社会に対する様々な問題提起になればと思い、昨年、お手紙を綴らせていただきました。

当時、障害のある人たちをいじめていたという内容をニュースで見て、最初は“そうなんだ”というふうに受け止めていましたが、数日のうちに報道がどんどん過熱していった。様々な障害者団体が声明を出すなかで、自分自身もそれをどう捉えているのか「note」に書いたりしていました。

文登:今の世の中“一発アウト文化”が強すぎるが故の難しさがあると感じています。手紙にも書きましたが、僕ら双子だって中学生の頃、人間として破綻していて、2人で家庭裁判所まで行ってしまったこともありました。人間誰しも、そんな瞬間が山ほどあると思っていて、それを掘り起こして評価するのは、時代のギャップも含めて全然違う。自分自身を正当化したいわけではありませんが、そういう問いをきちんと社会に投げかけていくのも、重要なことだと考えています。

小山田圭吾(以下、小山田):僕自身に向き合って考えていただけて、その上で依頼をもらえたというのが、まず嬉しかったです。自分が問題になったということももちろんありますが、それを超えて、何より「ROUTINE RECORDS」というアイデアが、とても秀逸だと思いました。純粋に創作性としての興味というところで合致ができたし、自分としてはすごくありがたかったですね。

崇弥:お手紙を書いた後、小山田さんに関する本も出版されて、当時送った手紙の内容がずれているとわかった部分もあって……。正直、受けてもらえると思っていなかったので驚きました。

https://cornelius.lnk.to/GlowWithin

ヘラルボニーの原点となった場所へ

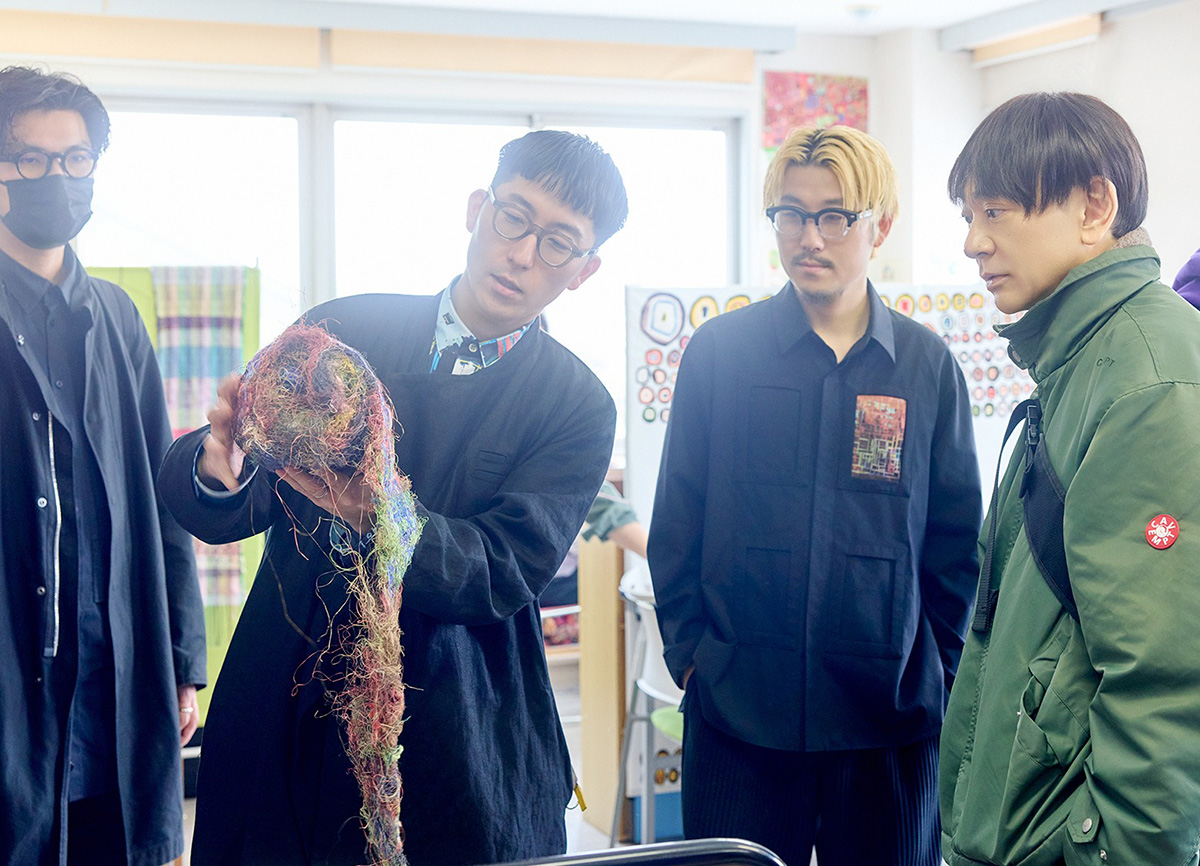

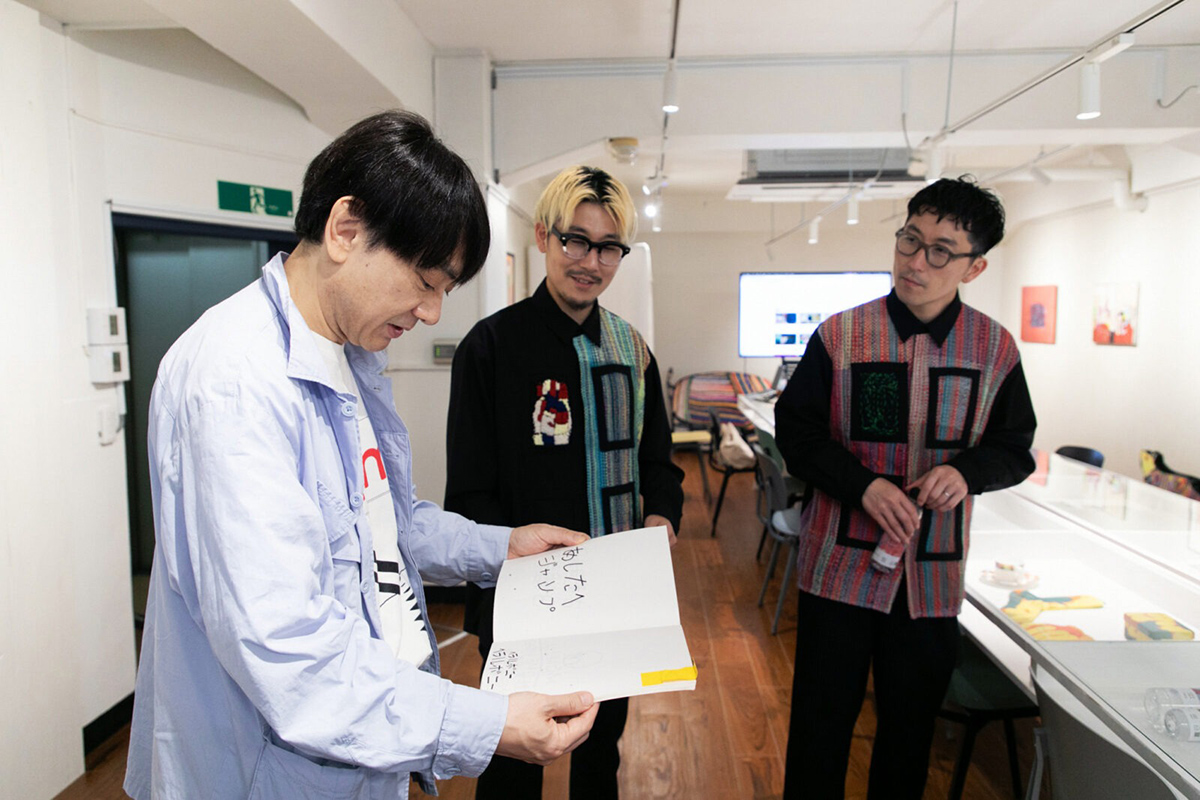

崇弥:昨年3月、初めてオンラインでお会いして、どうして依頼をさせてもらったか、どういったことを社会に投げかけていきたいのかをお話しさせてもらいました。それから我々の取り組みに触れてもらおうと、制作チームに入ってもらうデザイナーで映像ディレクターの中村勇吾さんと一緒に、障害のあるアーティストたちの作品を展示する「ヘラルボニー・アート・プライズ」を見に来ていただいた。その後、みんなで話したのが制作のキックオフになりました。

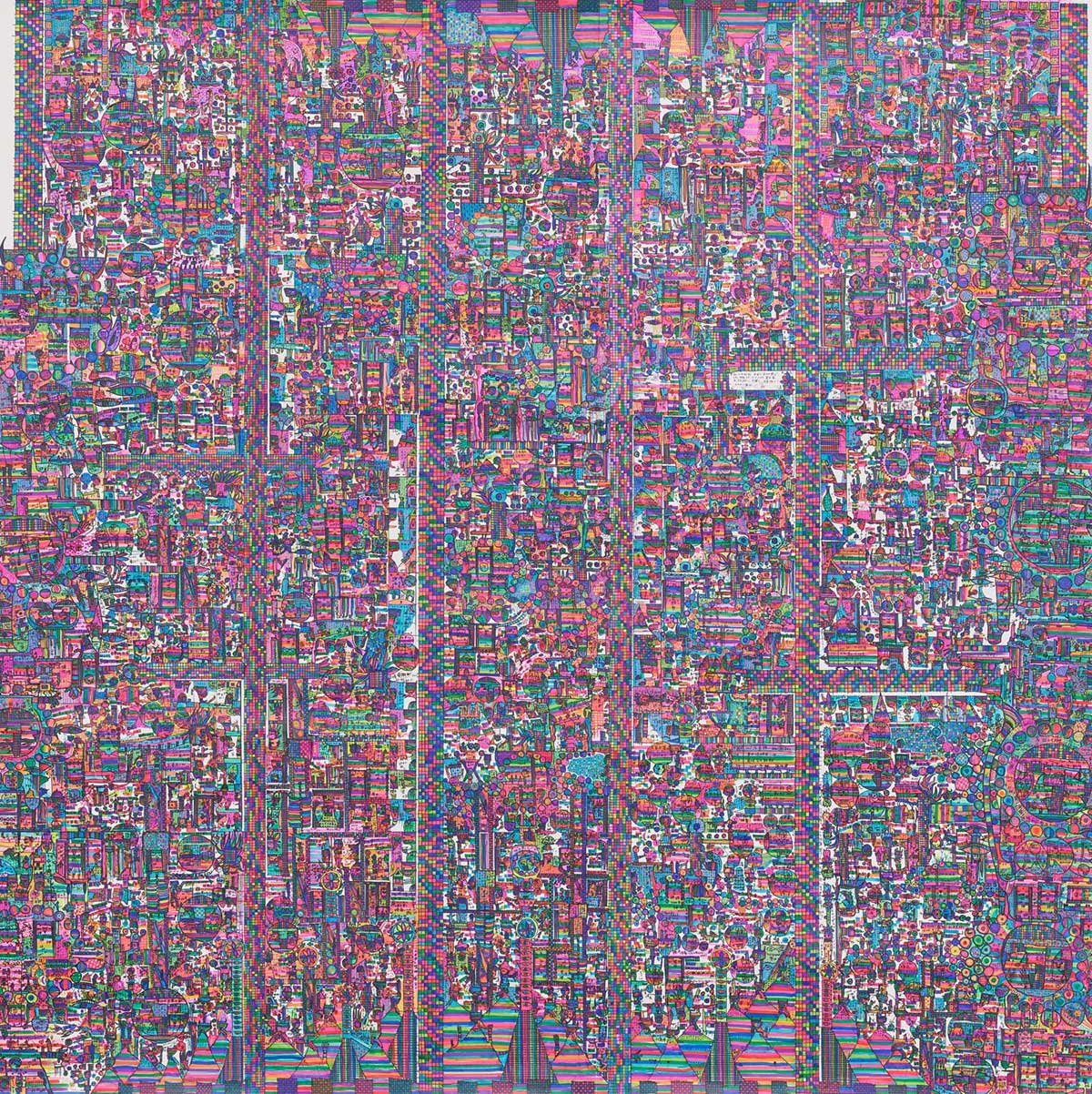

小山田:その時に初めて障害のある方たちの作品を見せてもらったんですが、それは展示として単純に、ものすごく楽しかったですね。絵の中にたくさんの言葉が細かく描かれた与那覇俊さんの作品からは、自分たちと同じように下世話とも言える、様々な内面を抱えていることが伝わってきて、すごくリアルに感じました。

文登:まずは自分たちが、どんな想いでどんなことをやっているのか、きちんと見ていただくことで芯のあるプロジェクトにしていけたらと考えていたので、我々の活動の礎となった岩手県花巻市の〈るんびにい美術館〉まで足を運んでもらって、作品や制作風景に触れてもらえたことも嬉しかったです。

美術館の2階にあるアトリエには、誰に頼まれてもいないのに普通に考えたらやらないような行動を何十年と続けている人たちがいる。彼らは誰かからの評価を求めるがためにつくっているわけではないんですよね。起業のきっかけは、そういう究極の作品に魂が震えた瞬間でした。

小山田:岩手でも本当にいろいろ体験させてもらいました。障害のことを理解して、彼らが社会と接続していけるような環境づくりができる人たちがいる大切さや、一つのことを繰り返すことによって生まれてくる説得力のようなものに生で触れることができた。切って結んでを延々と続けて完成する糸玉の作品も印象に残りましたね。似たようなことをずっと続けているのは、自分も同じだよなぁとも感じました。

崇弥:力さんの糸玉って、大きさがそれぞれ違って、3ヶ月で終わるものもあれば、半年かかるものもある。彼の中でどこかに、ここで終わりという線引きがあるんですよね。曲づくりも、いくらでもやろうとすれば続けられると思うんですが、これで終わりだというのはどのようにわかるんですか?

小山田:それは、なんとなくなんですよね。明確なラインというのはないけれど、自分の中で、これでできたんだという瞬間が訪れる。たぶんそういう感覚と同じなのかもしれませんね。

崇弥:そういう意味では、通じるものがあるんですね。

“異彩”を社会に拡張していく

小山田:音楽やアートって、正解のない世界だからこそ、それぞれが持つ独自の視点を、よりリアルに顕在化できる。そういう媒体であるという意味でも、障害のある人のものづくりとアートって、すごく親和性が高いのではないかと思います。彼らが抱えている内面的なものが自由に表出した作品を見て、自分にない視点と出会うことで、すごく面白い体験になるのかなと。

平面の作品が多いなかで、似里力さんの糸玉の作品は、特定のジャンルで括れないところも新鮮でした。彼らの創作物に適した見せ方などキュレーション的な視点を入れていくことで、それがより素晴らしいものになっていくみたいなところもありますよね。

崇弥:力さんの作品もジャンルで語るのが難しいですが、他にも、どうして、というようなことをやっている人って結構いるんですよ。作為的に認められたいという喜びがなく創作できるのは、本当にすごいなと思いますね。それは経済性とも無縁で、彼らの中には、自分がアーティストだとは思っていない方も多いです。でも、周囲の人間が“これは作品だ”と位置づけてキュレーションをして、適切な場所に出せれば、きちんと価値を与えることができる。

文登:就労支援B型の作業所では、月額賃金も1万5〜6000円が平均値で、私の兄も月の収入が3〜4000円の世界で生きている。障害のある人もみんながアート活動を行っているわけではなく、作業所で梱包や配送などの軽作業をする方もたくさんいらっしゃいます。

これまでの既存の福祉っていかにマイナスをゼロに近づけるか、言葉を選ばずに言うなら、知的障害者をいかに健常者に近づけるか、という動きがすごく多かったように思います。でも、捉え方によっては、彼らのクリエイティビティを、+1にも、+1000にも変えられる。彼らの好きな行動を作家活動につなげられれば、いろんな展覧会で作品を販売することができ、それを収益として還元できる。私たちは本人たちがやりたいと思っていることを続けさせられる存在でありたいし、それを通じて彼らに心の安定が生まれているのであれば、無理してやめさせるようなことはしたくありません。

崇弥:平等という抗えない強い言葉の存在によって、障害のある人を健常者に近づけようとする福祉が、ある種、彼らの創造性を阻んできた部分ってあると思うんですよね。これまで本当に素晴らしい創作が世の中に出ていくという、シンプルなことが叶わなかった業界だからこそ、〈ヘラルボニー〉が彼らの事務所機能を果たすことで、このクリエイティビティをもっと社会に表明し、いろいろな“異彩”を社会に拡張していく必要があると考えています。

文登:活動を通じて障害のある子を持つ親の目線が変わり、そこからさらに周りが変わっていく、地域が変わっていく。今までないものとされてきた人たちがあるものになる、そういう瞬間をこれまでも数多く見てきました。作品をきっかけに、彼らの人生を知りたいという人たちが現れることは、嬉しいことだなと思います。

そして、小山田さんとのコラボレーションでも、アート表現とは別の彼らのルーティンを伝えることによって、救いにつながる瞬間をたくさん生んでくれるはずだと思いますね。

https://isaipark.heralbony.com/

4時間に及ぶ映像からの楽曲制作

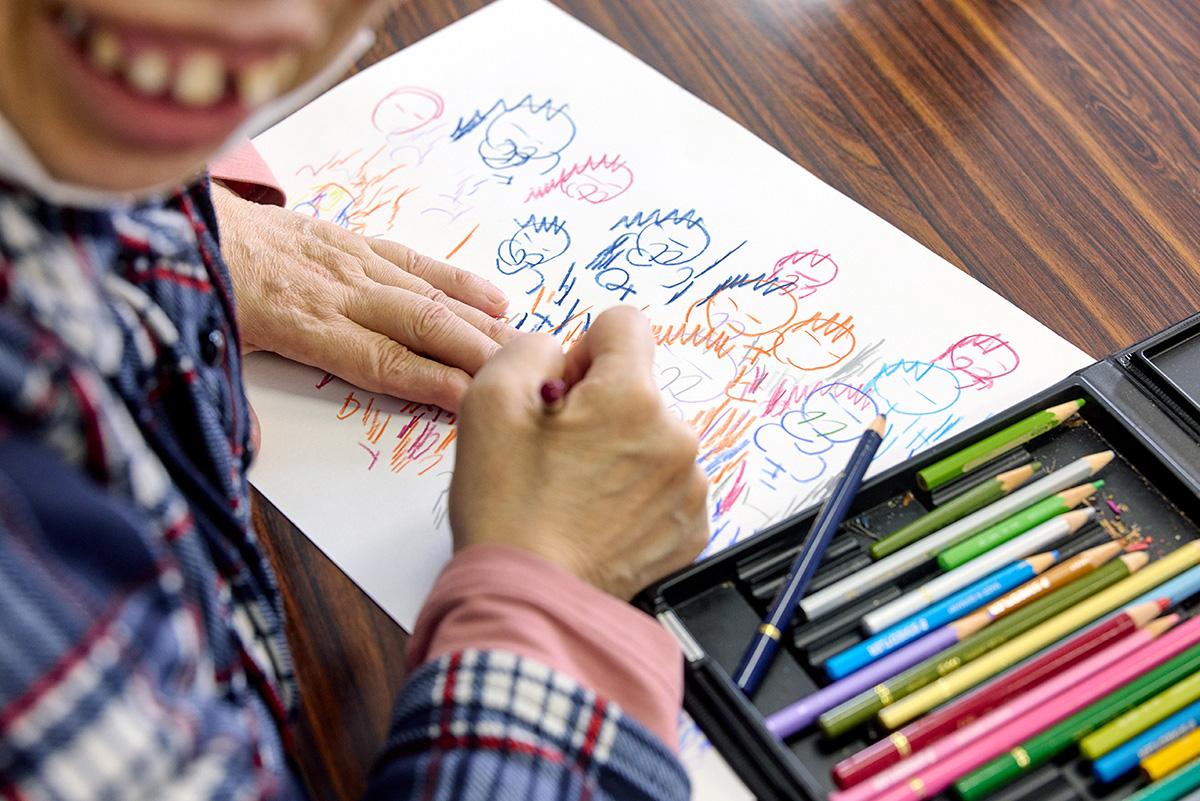

崇弥:今回、楽曲とMVの制作にあたって、キュッキュッとマーカーの音を立てて絵を描く人や、ギコギコ椅子を揺らす人など、創作の過程で出る音を一式、映像で4時間分くらいは送ったので、一通り見るだけでも、とんでもなく大変だったんじゃないかなと思うんですけど……。

小山田:あらゆるシーンが素材になり得るんで、たくさんあった方がよくて、大変でしたけど楽しい作業でもありました。初見では、一つのことをとてつもない集中力で繰り返す、そのすごさに見入っていました。そこから音として使える部分と、絵的にいい部分が両立しているシーンを切り抜いて編集し、全体の流れをつくって、ベースとなる楽曲と合体させて調整しました。

映像に関しては僕が編集して、客観的に全体を見ての最終的なブラッシュアップを中村勇吾さんにお願いしました。作品自体は、似たような手法で以前、自分のライブのためにつくった曲もあったので、勇吾さんには、それをもとに〈ヘラルボニー〉バージョンをつくろうと思うと伝えていました。

ルーティンという常同的な動きとミニマル・ミュージックみたいなものって相性が良くて、自分の音楽の個性とも合っていたので、興味を持ってコラボレーションできたかなと思います。

崇弥:すでにプロトタイプの段階から、「めっちゃいいじゃん!」と社内が沸いていました。彼らのルーティンを素晴らしいかたちで紹介していただけたというのはこのうえない喜びですね。いろいろな取り組みの中でも、特別にメモリアルだと思います。これを機に、〈ヘラルボニー〉の活動を全く知らない人にも、カジュアルな動線から考えるきっかけを提供できたら嬉しいです。