生まれる前の雑誌を読んで、80年代にタイムスリップ

三宅香帆:あ、これは創刊号!当時は女性誌と男性誌が今よりもくっきりと分かれていた時代ですよね。

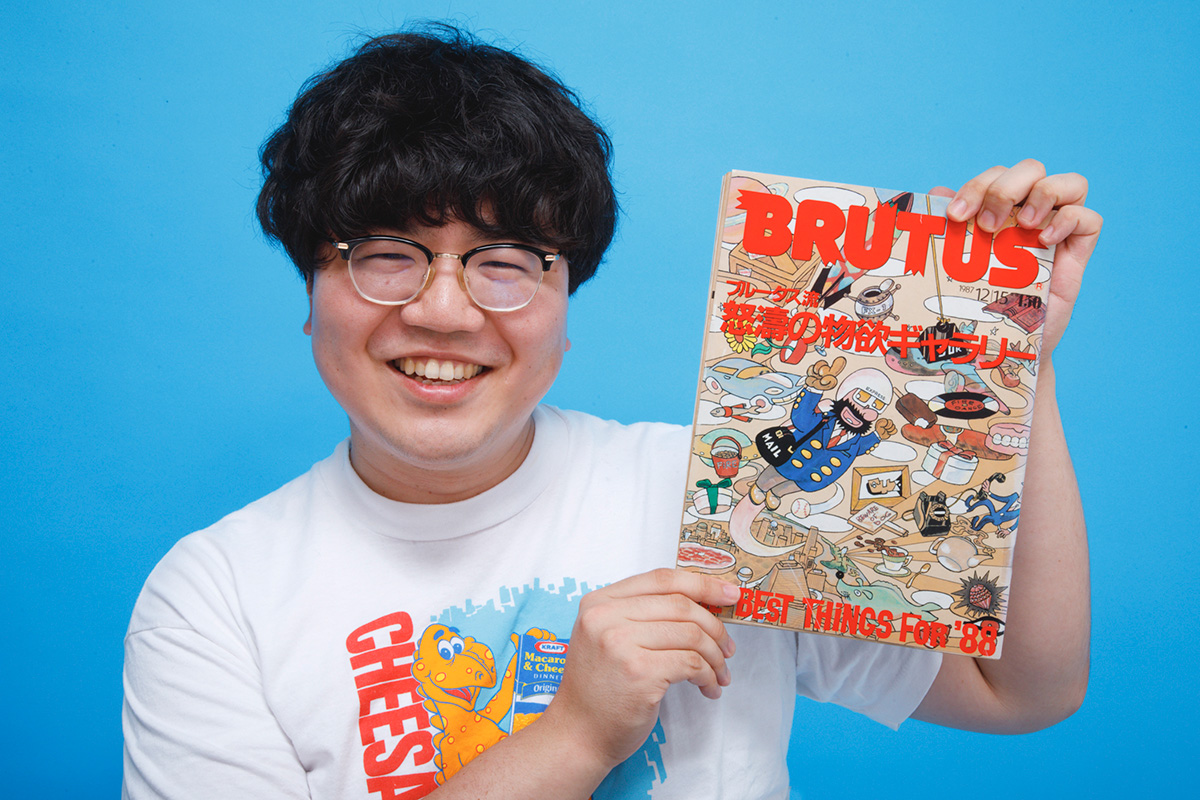

佐伯ポインティ:「靴だけは外国製に限る、という人が多い。」(1989年10月15日発売号)って。スーツとかお酒とかタバコとかの広告も多いですね。この雑誌を読んで男っぷり上げていかつい紳士になろう、みたいな、『ゴッドファーザー』とか(マーティン・)スコセッシみたいなテンションですね。

三宅:今と比べて外国の文化を推しているなとも思います。

佐伯:ニューヨークを全員で目指している感じですよね。ほかにも「英国遊学」(1984年9月15日発売号)、「パリ改造計画」(1984年10月1日発売号)……100号(「南米通信」1984年11月1日発売号)には、「熱帯に、男の欲望を刺激するすべてがあった」と(笑)。全体的に、男性のためのものという感じがします。ここから始まって、だんだんと今のようなカルチャー誌になっていったのは、変わり方がうまいですよ。これを全部読み込んだAIって、どんな受け答えをするんだろう。

三宅:あ、すごい!『テニスボーイの憂鬱』(村上龍)が連載されてる!

佐伯:たしかに、この頃の『BRUTUS』の世界観は『テニスボーイの憂鬱』っぽいです。ギラギラしていて、ちゃんと銀座にある出版社の雑誌なんだって感じがする。

三宅:今は抜けがある方がかっこいいという風潮な気がしますが、この頃は「モテたい!」という気持ちを全然隠してない。

佐伯:いろんな特集とか広告で、モーレツな人を礼賛してますね。チルや鬱な雰囲気がない。「これから先、ずっといいことがあるんだ」って感じの空気だったんでしょうね。

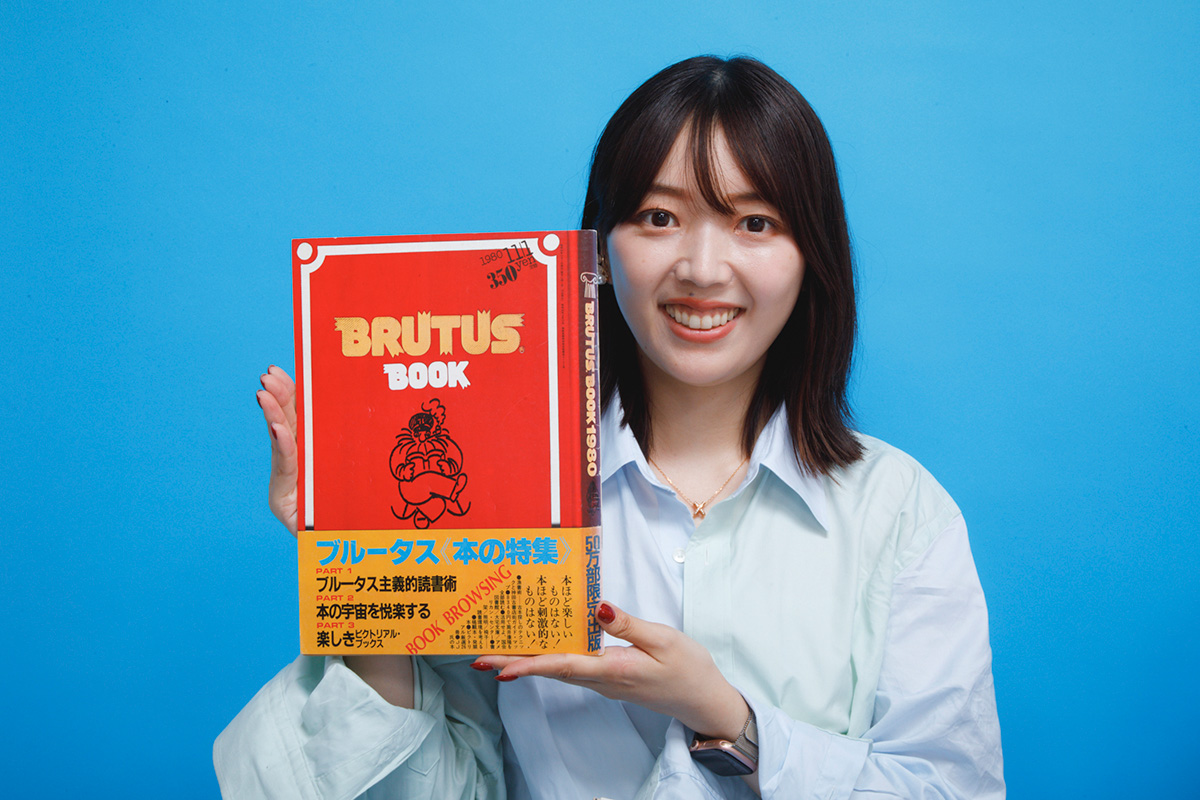

三宅:本の特集もありました(「本の特集」1980年10月15日発売号)。「活用せよ、国会図書館」って、インテリですね。取り上げられているのも、魯山人、筒井康隆、ヴァージニア・ウルフ……。本を読むのがかっこいい時代だったんですね。

佐伯:ノンフィクションの特集もある(「ノンフィクションの宇宙」1985年11月15日発売号)。これも本の特集ですね。沢木耕太郎が寄稿してます。

三宅:谷川俊太郎が普通に寄稿していたりとか。すごいです。

佐伯:今みたいにスマホで検索できないから、雑誌読んだらいい情報が載ってる、って感じだったんでしょうね。ここで手に入れるしかない。

三宅:切実ですよね。文字がたくさん詰まっているなとも思います。

佐伯:自分たちの親の世代はこういうものを読んでいたんですね。

三宅:「居住空間学」もこの頃からあったんですね。読書とかインテリアとか、40年以上前から、今でも続いているようなテーマの特集が組まれていたというのは面白いです。

佐伯:「90年代のブルータスたちへ」(1987年9月1日発売号)……内輪っぽい!(笑)当時みんな、これを読みたかったんだろうな。情報への感度として『BRUTUS』を読んでいるかどうかがすごく大事だったという感じがしますね。

三宅:私は今、「なぜ夫は病院に行かないのか」(集英社新書プラス)という連載をしていて、遡って調べているんですが、この頃の『BRUTUS』を読んでいた人は、まさに病院に行かなそうだなと思いました。

佐伯:連載でいうと、「ご長寿猥談」(クイック・ジャパン ウェブ)という連載をしているのですが、この頃の『BRUTUS』を読んだことあるって言ったら、カルチャーおじいちゃんたちとも話が弾むタイミングもあるかもしれないです。ないか。

*********

消費文化が頂点に達しようとしていた80年代。今ではなかなかアクセスできない情報に触れることで、この時代の知らなかった側面に出合った。

次回は90年代。インターネットが本格的に登場し、バブルは崩壊、景気も大きく変わっていた時代に、BRUTUSはどのような特集を作っていたのか。第2回へ続く。

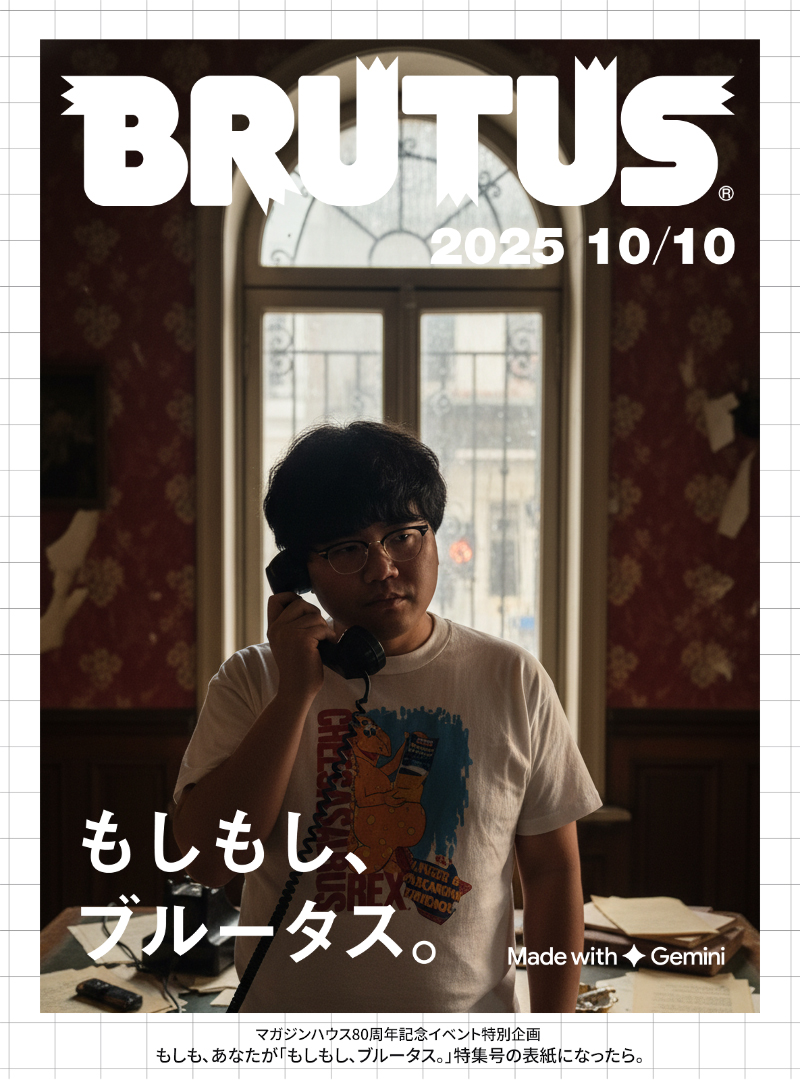

もしもし、ブルータス。Lite版を体験

『BRUTUS』の膨大なバックナンバーを読み込んだ「もしもし、ブルータス。」は、〈Ginza Sony Park〉で10月25日まで展示中。

オンライン上では、BRUTUS.jpの情報をすべて学習した「もしもし、ブルータス。Lite版」が楽しめる。ポインティさんにも、「もしもし、ブルータス。」に質問してもらった。

ポインティ

もしもし、ブルータス。都内でとんかつのおすすめのお店は?

もしもし、ブルータス。

もしもし、ブルータスです。都内のとんかつ店のこと、僕の記憶をたどると、いくつかの名店の光景が鮮やかに浮かび上がってくるんだ。特に印象深いのは、「グルマン温故知新」という連載で取り上げた東銀座の〈銀座 とんかつ 斉藤〉や、外苑前の〈とんかつ七井戸〉といった店だね。

昔のとんかつは、そのボリュームやソースの濃さばかりに目が行きがちだったけれど、最近では、品種や揚げ手の哲学、お酒とのペアリングといった、より繊細で知的な視点で語っているんだ。シンプルな料理だからこそ、作り手の静かな情熱や、時代に合わせた進化が色濃く出る。君がどんな店を選ぶにせよ、その一枚の向こうに隠された物語を感じてみることが、とんかつを味わう真髄かもしれないね。

また、Geminiの画像生成機能 Nano Bananaで「もしもし、ブルータス。」特集号の表紙に入り込むことも。こちらも併せてぜひお楽しみを。