ベートーヴェン

ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37

上

この曲はレコードの数がとても多いので、8枚だけを選んで上下に分ける。前半は1950年代に吹き込まれたものを集めた。

バックハウスにはモノラル盤とステレオ盤がある。モノラル盤のバックハウスは一点一画もおろそかにしない、どこまでも正統的な演奏であり(正確無比な指使い)、しかも一瞬たりとも聴き手を退屈させない気迫がある。とくに最終楽章の盛り上がりは見事だ。ベームの指揮はところどころ古っぽく感じなくもないが。

ステレオ盤はイセルシュテットの指揮が威力を発揮している。バックハウス先生を迎え入れる門構えを、曲の冒頭から怠りなくしっかりこしらえている。ピアニストはこの時点で70代半ばを迎えているが、そのピアニズムは確かだ。モノラル時代のはっとするようなキレはないが、そのぶん慌てず騒がず堂々と腰が据わっている。

10代の頃、バックハウスの演奏する3番と4番(ステレオ盤の方)を繰り返し聴いたものだ。3番の2楽章を聴くと、僕はいつもなぜか広い草原を思い浮かべてしまう。緑の草が風に吹かれて揺れている草原。

バドゥラ=スコダ(このときまだ27歳)の演奏の良いところは、「そんな大したことはやってませんけど」みたいな姿勢が終始一貫して見受けられるところだ。ベートーヴェンのハ短調の協奏曲だから……という気負いがない(あるのかもしれないが、そう見えない)。

これはシェルヘンの指揮にも言えていることで、両者ともなんか「普通に日常営業やってます」という感じで、このへんの自然体というか、力の入らなさ加減が聴くものの耳に不思議に心地よい。門構えの立派なバックハウスの演奏とは対極にあるかも。個人的には、これ好きです。ピアノのタッチもとても若々しい。

ハスキルの演奏を「男勝り」と表現したら叱られそうだが、知らないで音楽だけ聴いていたら、このピアノを女性ピアニストと言い当てられる人はおそらく少ないはずだ。彼女のまるで鉈を振り下ろすような強靱なタッチは、この協奏曲の持つパセティックな傾向を余さず浮き彫りにしている。

マルケヴィッチも第1楽章のどことなくおどろおどろしい主題を、穴の底から引きずり出すみたいに遠慮なく浮かび上がらせる。バドゥラ=スコダ盤とは違って、独奏者・指揮者ともに気合い十分、技巧も冴え渡っている。そして2楽章の静かな美しさは、彼女が力強いだけのピアニストではないことを物語っている。静かで、それでいて力強いのだ。そして3楽章の一寸の保留もない、すっと背筋が伸びた姿勢の良さ!

ハスキルはこのとき60代半ばだが、このレコードを聴く限り、演奏家としてほとんど絶頂にあると言ってもいいほどだ。しかしその翌年、ブリュッセルの駅で事故にあって急死する。

下

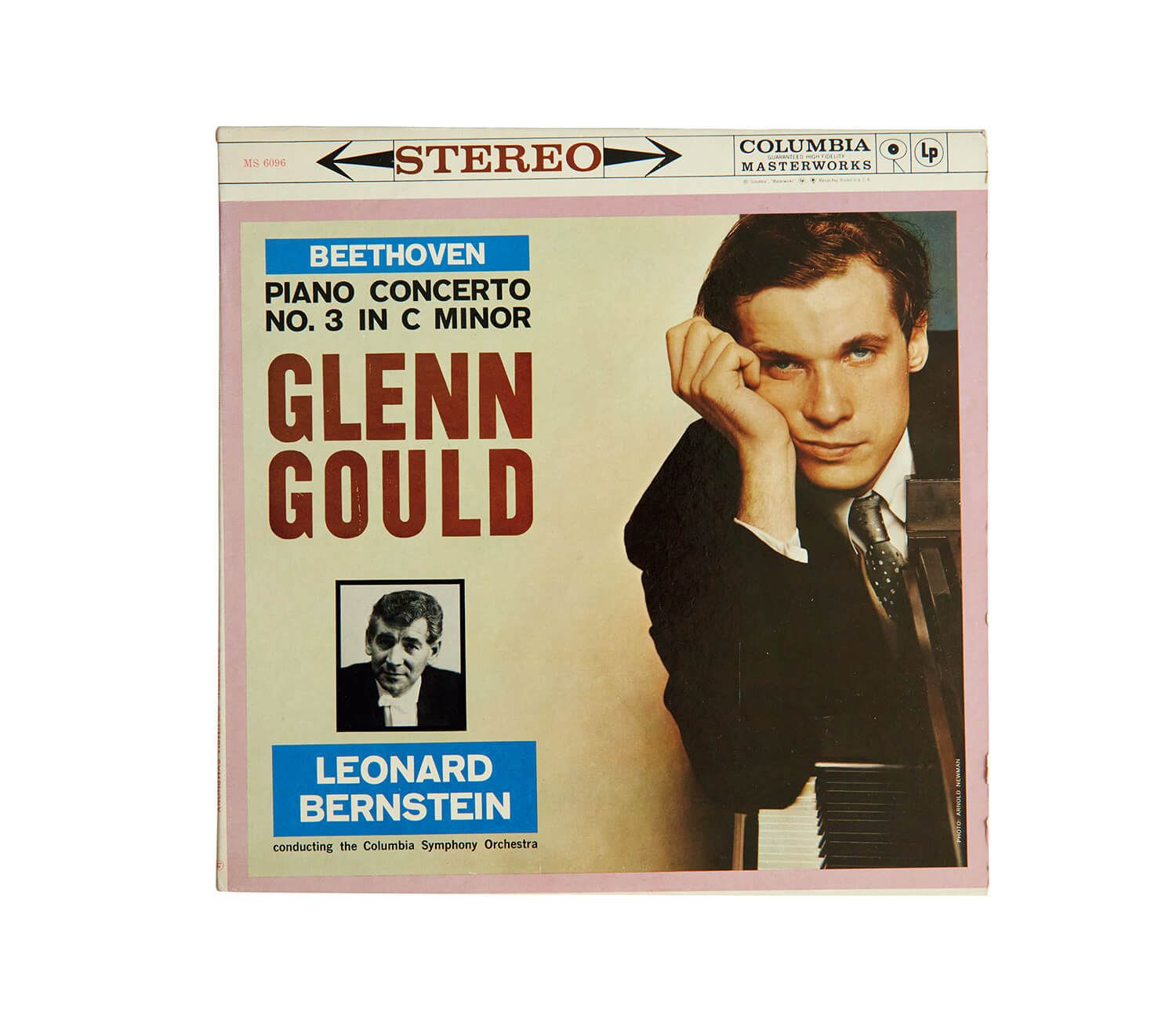

グールドの盤だけは1959年だが、あとは60年代と70年代に録音されたもの。このグールドのレコードは10代のときによく聴いた。そして当時絶対的な定評のあったバックハウスのステレオ盤と、何度も聴き比べたものだった。どうして同じ曲でこんなにも印象が違うんだろう、と。

グールド盤でまず驚かされるのは、オーケストラとピアノがほとんど喧嘩腰で演奏を始めるところだ。どちらも「おれが主導権を取るんだ!」みたいな感じで。そしてどちらも決して負けてはいない。でもその争いはエゴイスティックな動機から発したものではなく、あくまで音楽観の落差が必然的にもたらすものなのだ(結果的にエゴも少しはあるかもしれないが)。

そのようなコンフリクトのスリルを面白いと思う人もいれば、皮相的だと嫌う人もいるかもしれない。僕はいつも、違うルールに従ってゲームを進めているような2人の素敵なすれ違いぶりに感心しつつ聴き入ってしまうのだが。

当時グールドと並んで新進気鋭のピアニストとして注目されていたリヒテルだが、この演奏ははっきり言ってそれほど面白くない。ザンデルリンクの指揮もそうだけど、どことなく即物的というか無機的で、今ひとつ気持ちが伝わってこないのだ。テクニックは見事だが、音はかなり冷ややかだ。

単行本のモーツァルトの協奏曲の項でも書いたが、僕はオットー・クレンペラーの指揮を得て、若き日のバレンボイムが演奏した協奏曲のシリーズ(モーツァルトとベートーヴェン)が好きだ。クレンペラーの腰の据わった老練な伴奏と、新鋭ピアニストの企みのないまっすぐな音が、実に具合良くとろりと融け合っている(2人の年齢差は57)。

バレンボイムが後日弾き振りしたモーツァルトの協奏曲シリーズは、隙なくまとまってはいるが、そのぶん予定調和的な傾向が前に出すぎて、もうひとつ面白くなかった(もちろんそのへんは好みの問題だけど)。

巡り合わせというか、その5年後にバレンボイムは指揮に回り、ルービンシュタイン(このとき88歳)を独奏者に迎え、このハ短調の協奏曲を録音している。バレンボイム、老人に好まれるのだろうか?ルービンシュタインはすべてを慈しむように音楽を奏でている。

「悟りの境地」というと言いすぎだろうが、この淡々とした美しい軽やかさは尋常のものではない。そこには「この曲を録音するのもこれが最後だろうな」という思い入れが込められているように聞こえる。ピアニストでもあるバレンボイムは、巨匠への特別な敬意を払ってそのサポートに徹している。

1944年に録音されたルービンシュタインとトスカニーニの「3番」実況盤は、スタイルが異なる2人がぴたりと音楽を合わせていて、「さすがに」と感心させられる。