ドヴォルザーク

ピアノ五重奏曲 イ長調 作品81

いかにもドヴォルザークらしい印象的なテーマから始まるピアノ五重奏曲。演奏者によって曲の印象が驚くほど違ってくるのが、この曲の特徴かもしれない。

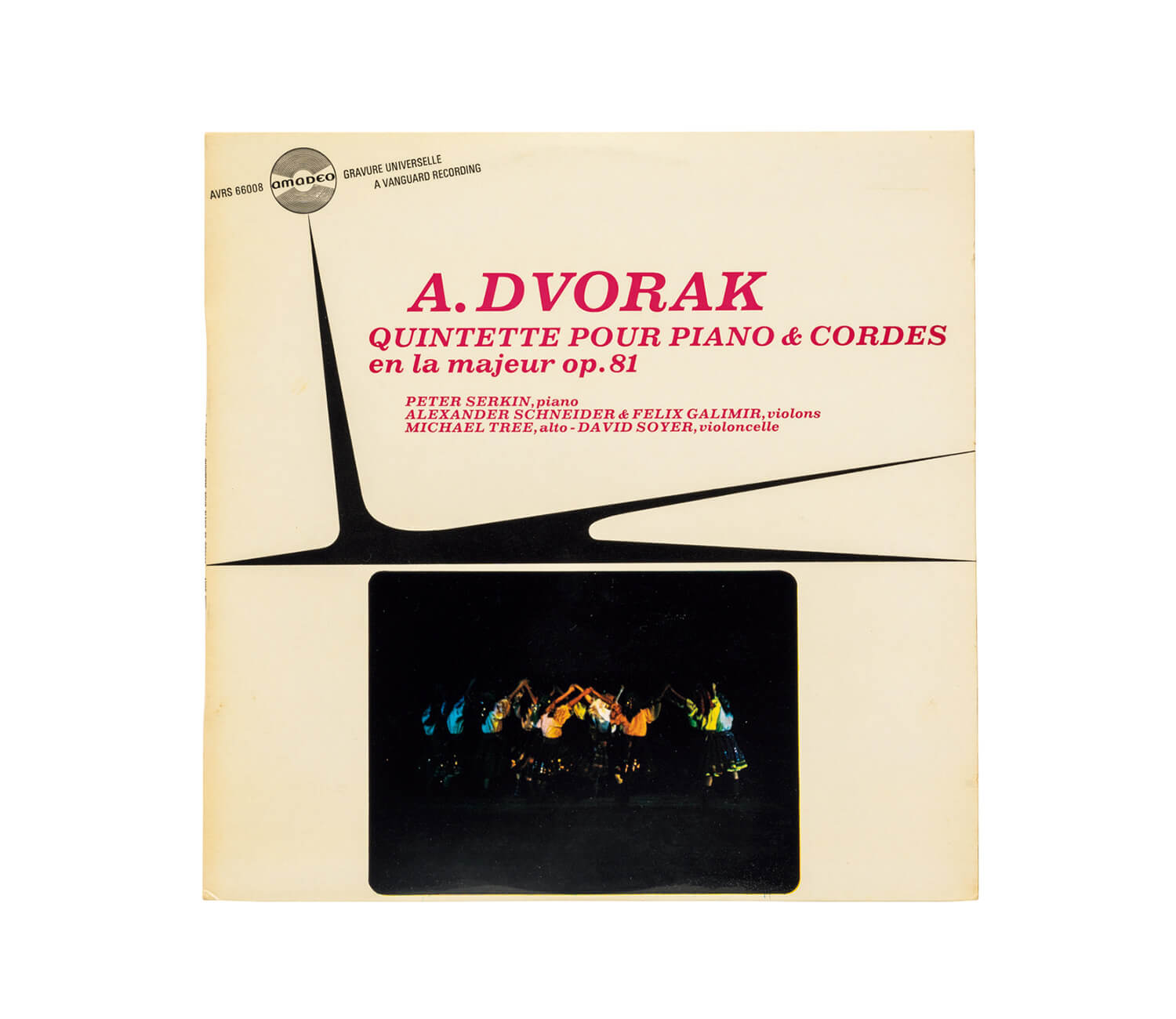

ピーター・ゼルキンの演奏、原盤はアメリカのヴァンガード。ピーター、弱冠18歳のときの録音だが、実にフレッシュで上質な演奏を繰り広げている。弦パートをリードするのは、ブダペストSQ(SQ:弦楽四重奏団の略記。以下同)のヴェテラン、アレクサンダー・シュナイダーだが、ピーターは臆することなくのびのびと自分の音楽を弾き切っている。

お父さんはドヴォルザークの音楽をほとんど弾かないので、比較されることもなく、そのぶん気楽だったのかもしれない。偉大な父親を持つといろいろ苦労が多い。

フィルクスニーはドヴォルザークと同郷、チェコのピアニストだが、共演するのはアメリカの雄、ジュリアードSQ。ずいぶん肌合いが違うので、どうなることかとちょっと心配になるが、結果的には異種配合というか、異なった文化のぶつかり合いというか、興味深い音楽に仕上がっている。

ジュリアードSQの例によって乱れなく求心的な音楽と、フィルクスニーの微妙な感傷性を含んだ音楽とが、上質にすんなりと噛み合っている。考えてみれば、形式性と自然な歌心の共立というのは、作曲者自身にとっても重要な課題であった。

ヴィリ・ボスコフスキーをリーダーとするウィーン・フィルSQは、冒頭から見事に美しくたおやかな音を出して、聴くものをはっとさせる。そこに名手カーゾンの端正な音が絡んでいく。スメタナSQとは対照的に、ドヴォルザークの土着性みたいなものはここにはほとんど感じられない。

カーゾンと弦楽四重奏団はあくまでそこにある純粋な音楽性を追求し、見事な達成を遂げている。演奏もぬきんでているが、その美質を的確に捉えて再現するデッカの録音技術も素晴らしい。

ベルリン・フィルの弦の音はウィーン・フィルのそれとはがらりと違っている。室内楽になってもそれは同じことだ。どれほど穏やかな部分にさしかかっても、ベルリンの弦は常に「攻め」の姿勢を崩さない。コヴァセヴィッチのピアノもそれに合わせて、終始機敏に音を作っていく。ウィーンとベルリン、どちらをとるか。それは好みの問題でしかないだろう。

僕としては総合的にはカーゾン/ウィーン盤をとりたいが、楽章によってはコヴァセヴィッチ/ベルリンのきりっとした佇まいにも心を惹かれる。

リヒテル/ボロディンSQの旧ソ連組はとても格調の高い演奏だ。緻密さが追求され、風通しみたいなことはほとんど考えられていない。ボヘミア的のんびり感は、スラブ的厳しさにとって代わられている。ライブ録音だが、リヒテルのピアノはそのような緊張感の中で自由闊達、きらりきらりと輝いている。しかしこの演奏を聴き終えたとき、いささかの疲労を覚えるのは僕だけだろうか?