濱口監督が組み合わせたのは、3つの短編。

BRUTUS

原作の「ドライブ・マイ・カー」に出会ったのはいつ頃ですか。

濱口竜介

初めて読んだのは30代半ばの頃だったと思います。初出の『文藝春秋』に掲載されていたのを人から薦められて読んだんですが、読んでみると、「演じる」という主題や車中の会話を通して進行していく物語が、それまで自分が取り扱ってきた物語と近かった。

当時の自分には村上作品の映画化はまったく現実味がなかったですが、これは自分がアプローチできる作品かもしれないなと確かに思ったのは覚えています。

BRUTUS

今回の映画化に際して、初めにプロデューサーから打診されたのは別の短編だったんですよね。

濱口

プロデューサーの山本晃久さんがハルキストと言ってもいい方で、最初は村上さんの別の短編を提案されたんです。ただ検討はしたものの、正直難しいなと。その時に「ドライブ・マイ・カー」のことを思い出して、あれならできるかもしれませんという話をしたんです。

「シェエラザード」と「木野」の要素はなぜ付け加わったのか?

BRUTUS

とはいえ、「ドライブ・マイ・カー」は短編だし、自分の映画にするためには膨らます必要があった。それで『女のいない男たち』に収められた「シェエラザード」「木野」の要素が映画には付け加えられました。構想の段階では、ほかの膨らませ方も検討したりしましたか。

濱口

村上さんに映画化の許諾を得る手紙をお送りした段階では、今の映画に近い構造になっていました。「ドライブ・マイ・カー」ならできると思った大きなポイントの一つは、現実に起きることしか物語の中で起きないからです。基本的にリアリズムをベースにしていて、異世界みたいなところには行ったりしない。それは予算が甚大にあるわけではない映画にとって重要なことでした。

一方で村上さんの小説の魅力は、特に長編においては「井戸」を掘るように、現実の底に潜在している異界にまで下りていくような感覚にもある。そういった要素が「シェエラザード」や「木野」には含まれているので、そのモチーフを借りることで、村上さんが長編で展開しているような世界観に近づけるのではないかと考えました。

原作には描かれないみさきの物語が独自の展開を見せる理由。

BRUTUS

「木野」に関しては、そもそも「ドライブ・マイ・カー」の中に「木野」の舞台となるバーが描かれていて、そういった意味でも取り込む必然性はあったのかもしれません。

濱口

そうですね。「ドライブ・マイ・カー」を原作の通り映画化したとしても、明確な解決とは感じられない。長編映画を観る観客にとっては、フラストレーションにもなるでしょう。どうすれば物語があるべき終着点に辿り着けるのか、悩ましかったです。ところが『女のいない男たち』を読み返すうち、なんだ、「木野」に書いてあるじゃないかと。

「木野」はご指摘の通り「ドライブ・マイ・カー」とも明確に繫がった世界で、主人公の状況も重なる。「ドライブ・マイ・カー」の方が順番的には先に書かれているはずですが、『女のいない男たち』を書いていくにつれ、村上さん自身の中で変化が起きた部分が「木野」には書かれているのかなという気がしたので、家福が辿り着く場所として採用しました。

BRUTUS

「シェエラザード」は家福の妻のディテールを補強する形で組み込まれていますよね。

濱口

妻の人物像を立体化するのもそうなんですが、妻が遺した何かを高槻が持っているという流れを考えた時に「シェエラザード」がぴったりはまったんですね。その何かとは物語である、しかもセックスと結びついたものであると。

BRUTUS

そうして2つの短編がモチーフとして用いられた一方、みさきの物語は映画独自の展開を見せています。

濱口

彼女の物語が膨らんでいったのは、原作のみさき自体が謎めいて、とても魅力的なキャラクターだったからです。村上さんが書いた中でも、最も魅力的な一人と思います。その魅力を損なわずに、自分も映画の中に取り込みたいと思った時、普段の映画でも役者さんたちに渡しているキャラクターのバックストーリーの部分が自然と膨らんできた。改稿する際にそれが本編の中に逆流してきたような感じです。

BRUTUS

オリジナルなものとして膨らんだみさきの物語ですが、実は村上さんのほかの作品に影響されているというような部分はありますか。

濱口

河合隼雄さんとの対談集『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』ですかね。そこでは物語がもともと現実と明確に分かれていなかったことや、抑圧された無意識が現実に現れる、その一つの形として物語があるということが語られている。それはみさきのバックストーリーに関して、直接的に響いているところではないかなと思います。

『ワーニャ伯父さん』、家福の愛車サーブ900、原作と映画はここが異なる。

BRUTUS

チェーホフの『ワーニャ伯父さん』は、原作でも家福が演じる戯曲として触れられていますが、映画では多言語演劇として脚色され、上演されるまでの過程が存分に描かれます。またそれだけでなく、ワーニャとその姪ソーニャとの関係が、家福とみさきとの関係に重ねられていて、そのことが劇中劇として展開される『ワーニャ伯父さん』を通してよくわかる仕掛けになっています。

濱口

それはそもそも原作に書き込まれた対応関係です。みさきはソーニャが言う「どうして私はこうも不器量に生まれついたんだろう?」という台詞から、ソーニャを自分自身に引き寄せていく。その一方で家福も、「私はもう四十七になる。六十で死ぬとして、これからあと十三年生きなくちゃならない」というワーニャの台詞に、自身の心情を重ねます。それはそもそも原作に埋め込まれていた要素で、そこを広げていった結果、こうなったということだと思うんです。

劇中劇として『ワーニャ伯父さん』が上演される場面では、それをみさきが観ているという構図もあり、2組の関係が写し絵としてちゃんと見えてくるところまで行けたかなと。

BRUTUS

原作と映画の違いを挙げていくとキリがないと思いますが、例えば原作では家福の愛車が黄色いサーブ900コンバーチブルという設定である一方、映画では赤いサーブ900ターボのサンルーフタイプが使われています。その方が風景に映えるという理由ですよね。

濱口

はい、風景には基本的に緑が多いので、赤の方が映えるだろうという理由です。違う原色ですから。

BRUTUS

車中で家福が座る座席も、原作では助手席、映画では主に後部座席というように変更されています。これはどういった理由からですか。

濱口

ごく一般的なイメージとして、運転手が車で誰かを運ぶ時、助手席ではなく後部座席の方が通常のポジションだという気がするんです。というのも、運転手の視界に入りづらいポジションの方が、運ばれる人は安心できるはずなので。それが大きいと思います。最初から助手席では近すぎる。助手席に座る関係性というのは、多少異なる意味合いを持つと思うので、それは物語の進行に合わせて取っておこうと。

BRUTUS

そのような変更は、文字で書かれているものを実際の人物や風景で撮る時、必然的に行われるものなんでしょうね。

濱口

そうですね。特に今回は、一人称ではないものの、キャラクターの心情の中にかなり立ち入る形で原作が書かれているので、映画ではそういった情報がすべて使えないことを前提に、それでいて観客が常にキャラクターの心情に興味を持ち、かつ想像できるように物事を配置していったということです。

高槻の台詞はなぜほぼ丸ごと原作のまま使用されたか。

BRUTUS

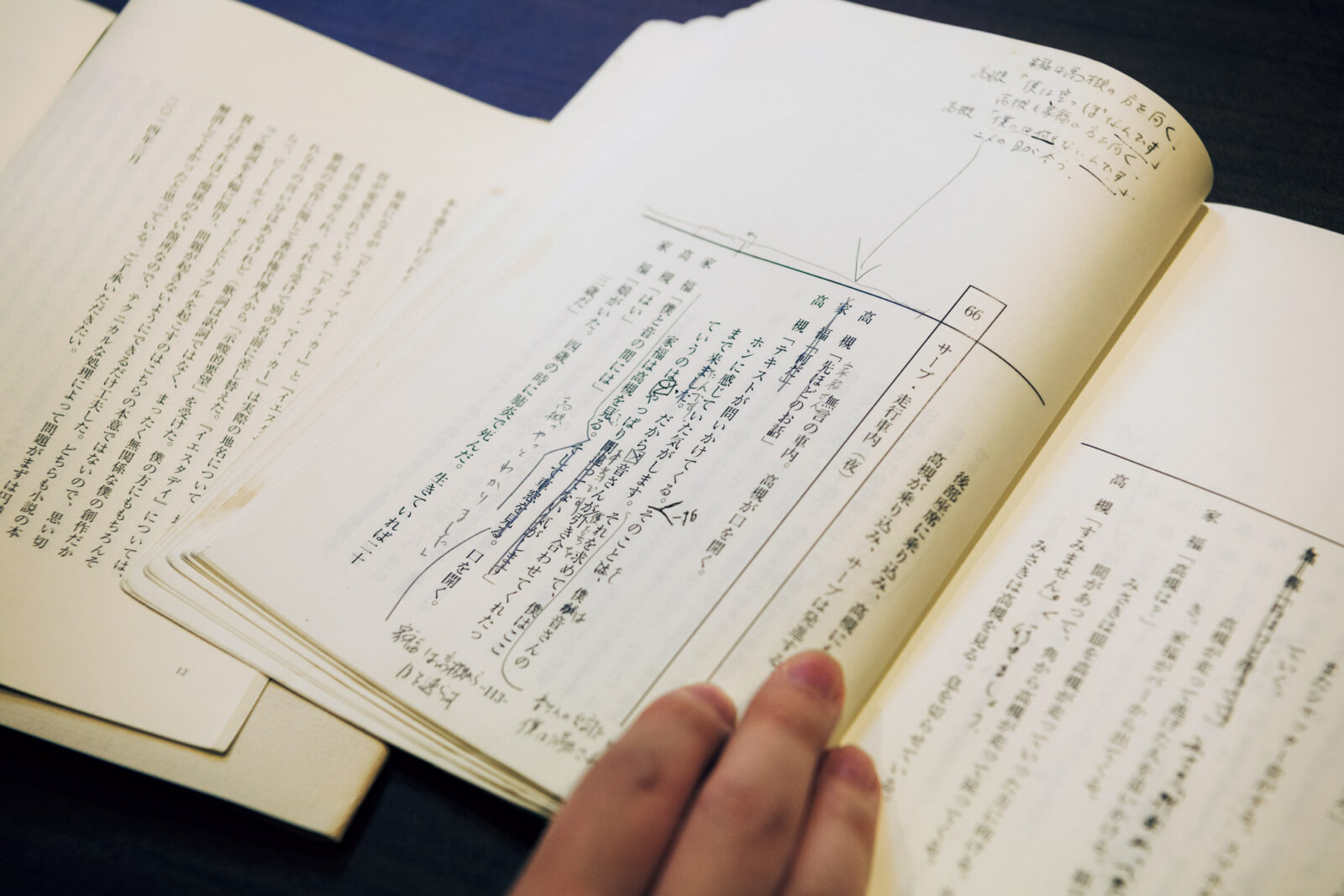

さまざまな部分が脚色されている中で、高槻が家福に言う台詞、「本当に他人を見たいと望むのなら、自分自身を深くまっすぐ見つめるしかないんです」の一節を含む長台詞は、ほぼ原作通りに使われています。

濱口

そこは最初に読んだ時に、いちばんくっきり残った部分です。原作では、それを聞いた家福の心情が「高槻という人間の中にあるどこか深い特別な場所から、それらの言葉は浮かび出てきたようだった。(略)彼の言葉は曇りのない、心からのものとして響いた」と書かれていますが、それこそ村上さんもどこか深い特別な場所まで潜るようにして書いた言葉だと思うし、実際に曇りのない響きがこの言葉自体にはある。

そういう言葉はやはり口にする俳優自身にも深く働きかけるんだと思います。映画では岡田将生さんが本当に素晴らしく演じてくれました。

村上春樹の小説を映画化する時に最も困難なこと。

BRUTUS

映画を観ていて、この台詞が強く印象に残るのは、その場面自体が印象深く撮られているからだと思います。原作のバーから車中へと、台詞を言う場所が変わっているのは、大事な台詞を観る人に強く印象づけるためですか。

濱口

その台詞を車中でみさきに聞かせるためでもありました。最終部の飛躍を含む展開が観客が納得できるものになるためには、高槻が家福にそれを言うだけではなく、みさきも聞いている必要がありました。加えて、やはりこれがいちばん重要な台詞だと考えたので、『ドライブ・マイ・カー』というタイトルとも響き合うような場所を最終的に選んだのだと思います。

BRUTUS

村上作品を映画化するうえでの困難とは、どんなところにあると思いますか。

濱口

今回は難しいと思う部分をあらかじめ取り除いた形で始めていますが、村上さんの小説で描かれる異世界みたいな部分を映像で再現するのは難しい。それは現実にはないけれど、確かにあるに違いないと思わせる描写のリアリズムが村上さんの文章にはあるからです。単にファンタジー的な要素を映像で足しても、それは自分たちの心の中で起きている出来事なのだと確信させる強度のようなものには絶対に至らないでしょうね。