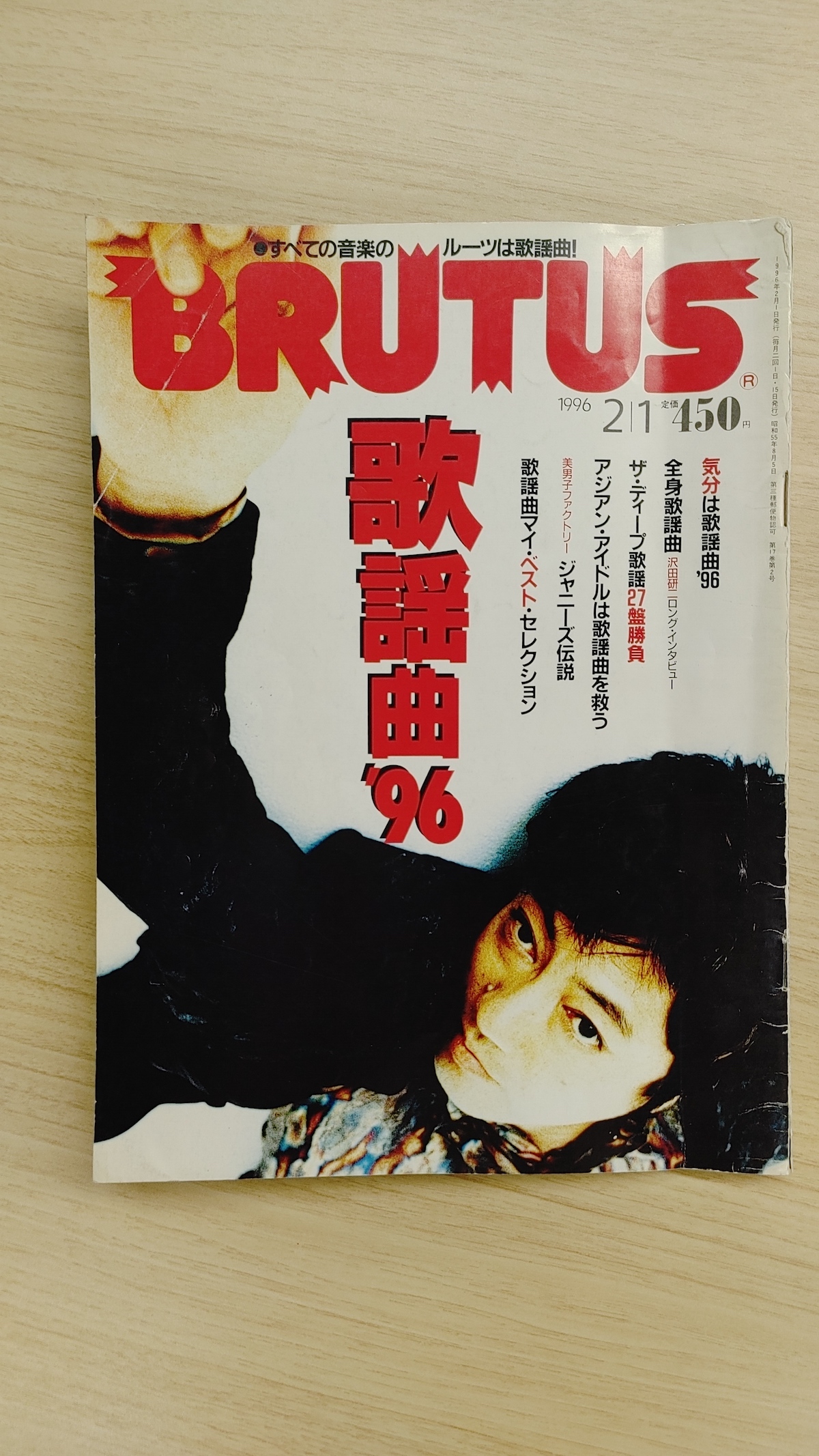

歌謡曲特集を担当することになり、真っ先に浮かんだのが、沢田研二さんが表紙のBRUTUS「歌謡曲’96」号(写真下、1996年)。

「ロックと歌謡曲を戦わせたい」という沢田研二さんの撮り下ろしインタビューから、A.K.I.(ラッパー)さんによる序文、<小沢健二の『LIFE』を初めて聴いた時、「もう、サブカルチャーなんか、どうでもいい!」とか思った。「なんか、もっと、ちゃんと恋愛とかしたいな」とか思った。「バニティーに生きてーな」とか思った。>という三連コンボのパンチラインに当時、痺れたものです。

そして時は流れて2022年。今回の歌謡曲特集をどう作ったらいいものか…。やはり、ここは「気分は歌謡曲」「考えるヒット」など「歌謡曲批評」のオリジネーター、近田春夫さんからお話を聞いてみよう、と昨年末、お会いしました(本誌のP12「気分は歌謡曲2022」に掲載)。

インタビューは約2時間。それはもう、細切れのピースを一つのサーガに纏め上げた、見事な日本の歌謡曲のオーラル・ヒストリー。歌謡曲は昭和で終わったのではなく、そのミームは平成のJ-POP時代を経て、令和のミュージシャンに継承されている、という視点をもらうことで、特集の方向が定まりました。

表紙の西城秀樹さんはポップアイドルにしてロックスターという相反する離れ業をやってのけたスターであり、その後のミュージシャンに大きな影響を与え、そして今、老若男女に広く聴かれている米津玄師やYOASOBIはまさに令和の歌謡曲。

なつかしくて新しい「歌謡曲」の世界をぜひ。

斉藤和義(本誌担当編集)