佐藤 卓(グラフィックデザイナー)

デザインのお手本になるゾウムシ。

2019年に『虫展 -デザインのお手本-』を企画した際、監修していただいた養老孟司さんの本や、小檜山賢二さんがマイクロプレゼンスという技術で精密に写した写真集を通して、ゾウムシの多様性を思い知りました。そこで小檜山さんの写真をもとに作って展示したのが、シロモンクモゾウムシの中脚を700倍にした拡大模型。

黒い体に白の斑点が2つだけついたミニマルな柄もさることながら、細かい毛がいっぱい生えた特徴的な脚には、ほかのゾウムシにはない魅力が感じられたからです。拡大してみると、写真集では気づけなかった造形美も目の当たりにすることができ、それこそ展示名にある“デザインのお手本”になることばかりでした。

虫は人類より圧倒的に先輩で、その生態には生き延びる工夫がたくさん隠されています。だからこそ、虫を愛でることは社会を健全にする気がしますね。

舘野 鴻(生物画家、絵本作家)

昆虫を知ることは、世の真理を知ること。

虫って一点に特化した能力を持ち、自分が果たす役割や使命に実直なんですよ。その生きざまは、世の真理。人が見習うべきことが本当に多い。例えば、オオセンチコガネ。来年出版する絵本のために生態の観察から取りかかったのですが、卵を産むために、20㎜の体で50㎝も土を掘る習性を持つことが新たにわかりました。

とにかく一つのことをとことんやるんです。人もオオセンチコガネのように欲にまみれずに生きられたら、どれだけ美しいことか。私も50代になり、残された時間を考えると、観察から本気で向き合える虫はあと4、5種。題材にすることを諦めた虫もいます。それがクチキクシヒゲムシ。寄生生活を送るといわれているけど、詳細はよく知られていないんです。虫に触れるたび、「お前はどう生きる?」と問いかけられているようで学ぶことばかり。

佐伯真二郎(昆虫食専門家)

“かっこ良くておいしい”が、私にとっての最高峰。

昆虫の食利用を研究する私にとっては、虫は食べるもの。ただ、ゆでて味見するのがもったいないくらい美しい虫はいます。その思いにけりをつけるために、納得いくまで写真に撮って残す。これを私は、“遺影”と呼んでいます。

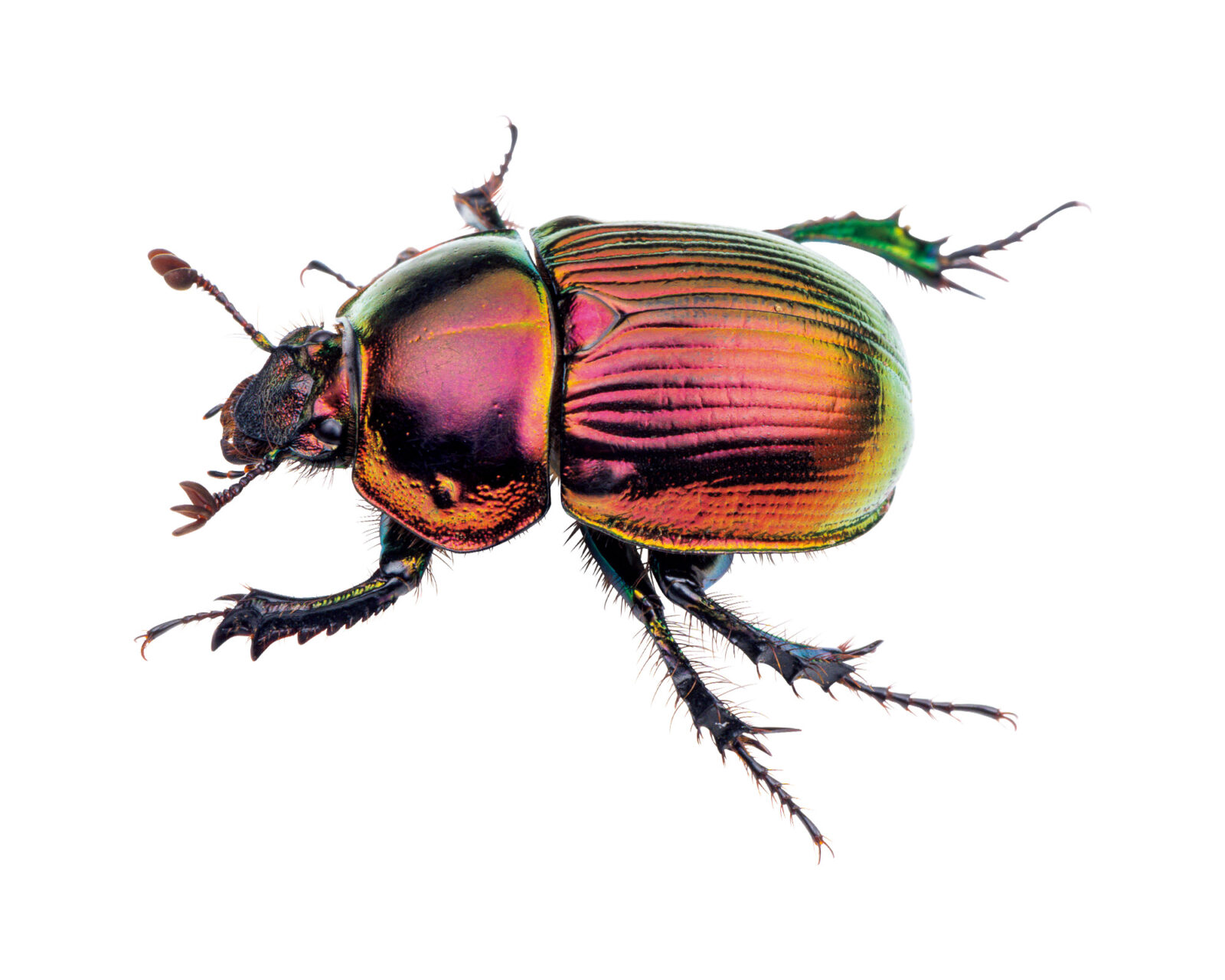

ここ最近出会った虫の中で、撮っても撮り尽くせなかったのが、カブトエンマコガネとフトタマムシの2匹です。伊達政宗の兜のような角と、中央の角が交差する姿をしたカブトエンマコガネは、すべての角度がビューポイント。おまけに、グリーンの構造色も見事。

同じく、フトタマムシもキラキラとした容姿で、部位ごとに粒度が異なるため、フラッシュを当てるとさまざまな光の反射を生み、毎回見せる表情が違います。背中だけでなくお腹まで抜け目のないボディ。今でも遺影を眺めてしまうほどの美しさでした。