「やっぱり少なくともあと60ページは欲しかった。泣く泣くボツにしたネタもあったし、最後は圧縮する作業でした。各年代をもっと厚く深掘りできたはず。正直言って、早くも改訂版を作りたいという気持ちがあります。ここらへんの時代はまさに僕自身の編集者としての体験が活きるところでもあったし。

そもそもこの本はユナイテッドアローズの重松 理さんが主宰している財団(日本服飾文化振興財団)から、戦後から現代まで(1945~2021年)のファッション史をまとめたいという相談を受けて、始まりました。重松さんからのミッションはファッションの業界話だけではなく、権威の外、ランウェイの外、サブカルチャーとしてのファッションという視点でまとめてもらえないかということだった。

僕は1941年生まれで、物心がついたのがその頃だから、ちょうど自分の人生と重なる。僕はファッションの専門家ではないけど、ファッションというのはいつも仕事の周辺にあるものだったし、戦後のファッション誌なら、なんとなく自分なりの経験や思い出をベースに作ればできるかなと考え、引き受けることにしました。なにしろこの作業は面白くなりそうだったし。

この本のオープニングともなった「もんぺとセーラー服」、雑誌『スタイル』、アメリカの進駐軍など、序盤のトピックは子供の頃だったけど、かなり鮮明に記憶している。

僕は姉が6人という家族構成だったから、戦後に女性がどんどんおしゃれになっていく過程を直近で見ていた感じがあるんです。性格も年代も違う姉たちには、それぞれにいろいろなおしゃれの方向性があって、そんなファッションの嗜好を子供心に感じ取っていたんだ。

家には『スタイル』はもちろん『ひまわり』やアメリカの『True Story』の翻訳版(なぜか日本語にすると『トルー・ストーリィ』)など、おしゃれ関係の本がいつもあったし。それが僕の雑誌の原体験です。

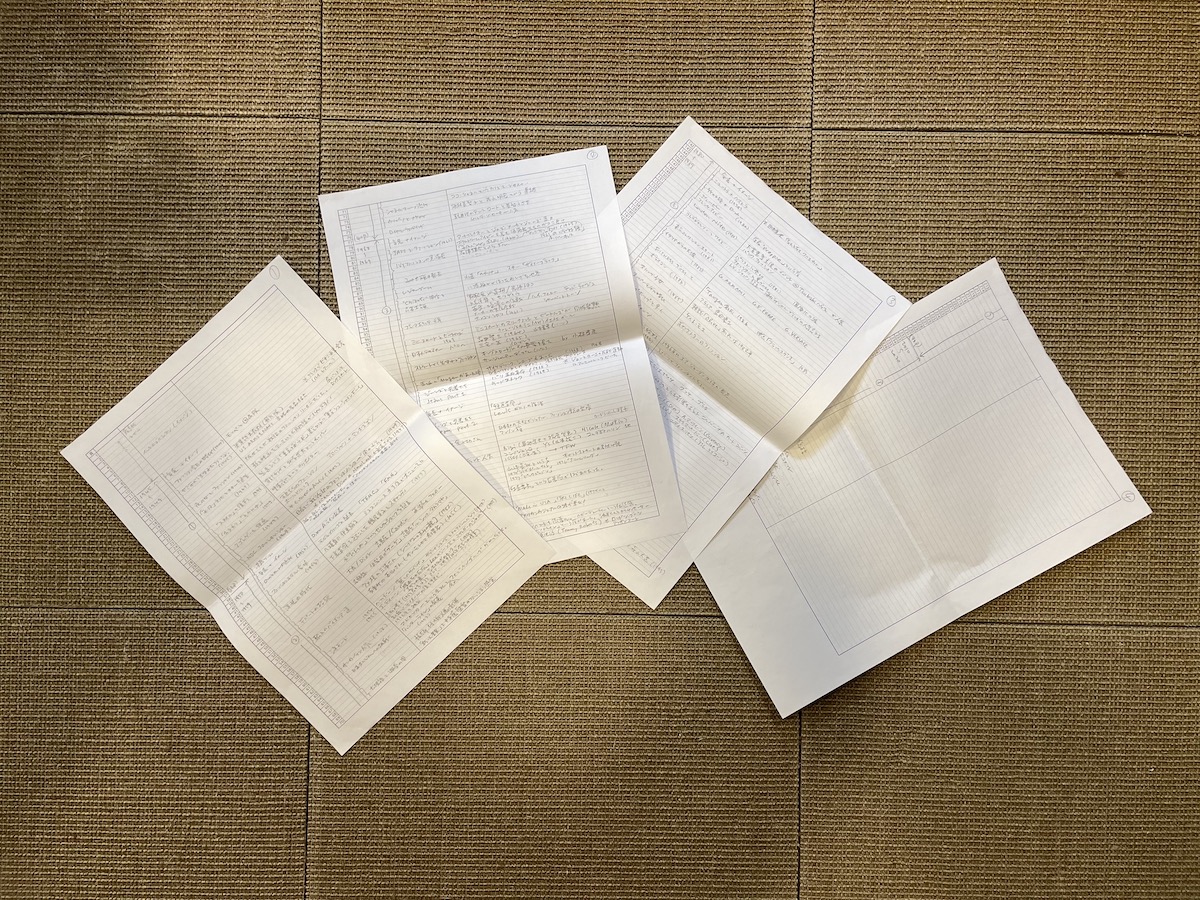

この本は「シネモード」「時代に選ばれたジーンズ」「オリーブ少女」「渋カジ」「裏原」など65のトピックをキーワードに構成している。財団が作成していた年表を基に、僕がトピックを拾っていった。最初に作った台割がこれで(写真)、実にアナログ(笑)。後半のほうは何も書いてないでしょ、最近のトピックまでは自分だけでは埋められなかったんだ。

それぞれのトピックに周辺取材や当事者のコメント、場合によっては署名原稿などで肉づけしていくという、服飾史と言ってもとても雑誌的な構成になった。特に神経を使ったのがキーになる写真のセレクト。

まずスタートは女学生たちのもんぺとセーラー服にしたかった。そこからジェームズ・ディーンの赤いナイロンジャンパー、三國連太郎の腰ばきしたジーンズ、チルデンセーターを着たビル・チルデンのポートレート。デニムのページはパリの五月革命のカルチェラタンの写真を使うなど、全体の流れをつくって、ポイント、ポイントに写真で勝負するところを決めていった。

体で絵を描く2人のアーティスト、横尾忠則と香取慎吾の対話【ART CONVERSATION BY CARTIER】

新型コロナの真っ最中ということもあり許可どりなどは難航したけれど、そこは譲らなかった。冨永愛さんの写真もキーでした。話のネタとしてはルーズソックスなんだけど、コギャルのスナップでは印象が違うから、愛さんの写真でどうしても語りたかったんです。

80年代のトップは絶対〈コム デ ギャルソン〉だと思ったから、担当者に粘り強く交渉してもらって承諾を得た。おまけに本の最後を飾る「パール男子」もお願いしたんです。ブルース・ウェーバーの〈ラルフ ローレン〉の写真も時間がかかった。ジャパン社が本人サイドに確認してくれてようやくという感じだった。感謝してます。

僕が編集者になったのは1967年で今から考えれば面白い時代だった。パリ五月革命が68年、ウッドストックのコンサートが69年と体験している。当時『平凡パンチ』で〈ワールドニュース〉という連載ページを担当していて「ヒッピー」という言葉を原稿にしたんだけど、まだ馴染みのない言葉で当時の上司が「ヒップ族」って直したりね(笑)。

今、振り返ると重要な局面を見聞きしたし、貴重な取材に立ちあえもした。だから、このファッション史は僕の体験を活かしたほうがいいのかなと。僕がどうしてアイビーを知ったとか、どうやって最初のジーパンを買ったとか。この本は外国と日本のトピックが混じっています。どうしたってそうなってしまう。

戦後の日本のファッションは常に外国がお手本だったけど、それがだんだんと自分たちの力でやろうってことになってきて、ドメスティックな素晴らしいものが生まれてきた。「原宿族」や「裏原宿」「オリーブ少女」に「バブルとボディコン」など日本独自の流行風俗史でもあるわけで、これはまんま僕の雑誌編集者としての体験に繋がっているのです。

最近の現象で面白いと思ったのは、ラグジュアリーブランドがこぞってストリートを意識していること。裏原宿出身の若い世代が大きな仕事をしているのが楽しい。

結局、自分たちでやるよりも、街で起こっていることに乗っかってのマーケティングのほうが、確実で手っ取り早いということをブランドが気づいたんでしょうね。流行というのはブランドやデザイナーだけで作れるものではなくて、着る人が、消費者が決めるもの。この本に関わって、それがよくわかりました」