人々の暮らしを支えるため

その犬は誕生した

まるで世界から切り離されたかのようなパタゴニアの原野で、初老の男と一匹の犬が出会い新たな人生を探す旅に出る映画『ボンボン』。10年ほど前、サン・セバスティアン国際映画祭などでも映画賞を受賞し話題を呼んだ。出演者のほとんどが一般人という大胆なキャスティングもさることながら、際立ったのは主役を演じる白い犬の存在感。それは「ドゴ・アルヘンティーノ」という名の、世界的にも稀少な犬種であった。

ドゴ・アルヘンティーノ(以下ドゴ)はアルゼンチン中部の歴史と風土の中で誕生した。伝統的に狩猟の盛んな地域で、猟師は生活のために野生のブタやイノシシを狩り、農民は大切な家畜をピューマの襲撃から守る必要があった。そのために求められたのは、優れた猟犬だった。

1925年、当時まだ10代の若者だったコルドバ州の外科医アントニオ・ノレス・マルティネス氏は、自身も情熱を注いでいたハンティングに最適で、かつ家族の素晴らしき伴侶となる犬種を作り出そうと決意する。彼は闘犬が流行した当時のアルゼンチンに存在したコルドバ・ファイティング・ドッグの持つ高い闘争本能と抜群の忍耐力を基礎に、10種に及ぶ血統を注意深く重ね合わせた。そして47年、純白の大型犬が披露される。

その犬は筋骨隆々の体と死を恐れない勇敢さを発揮するが、その雄姿からは想像できないほど普段はおとなしく、生涯のすべてを主人に捧げる忠誠心に溢れていた。

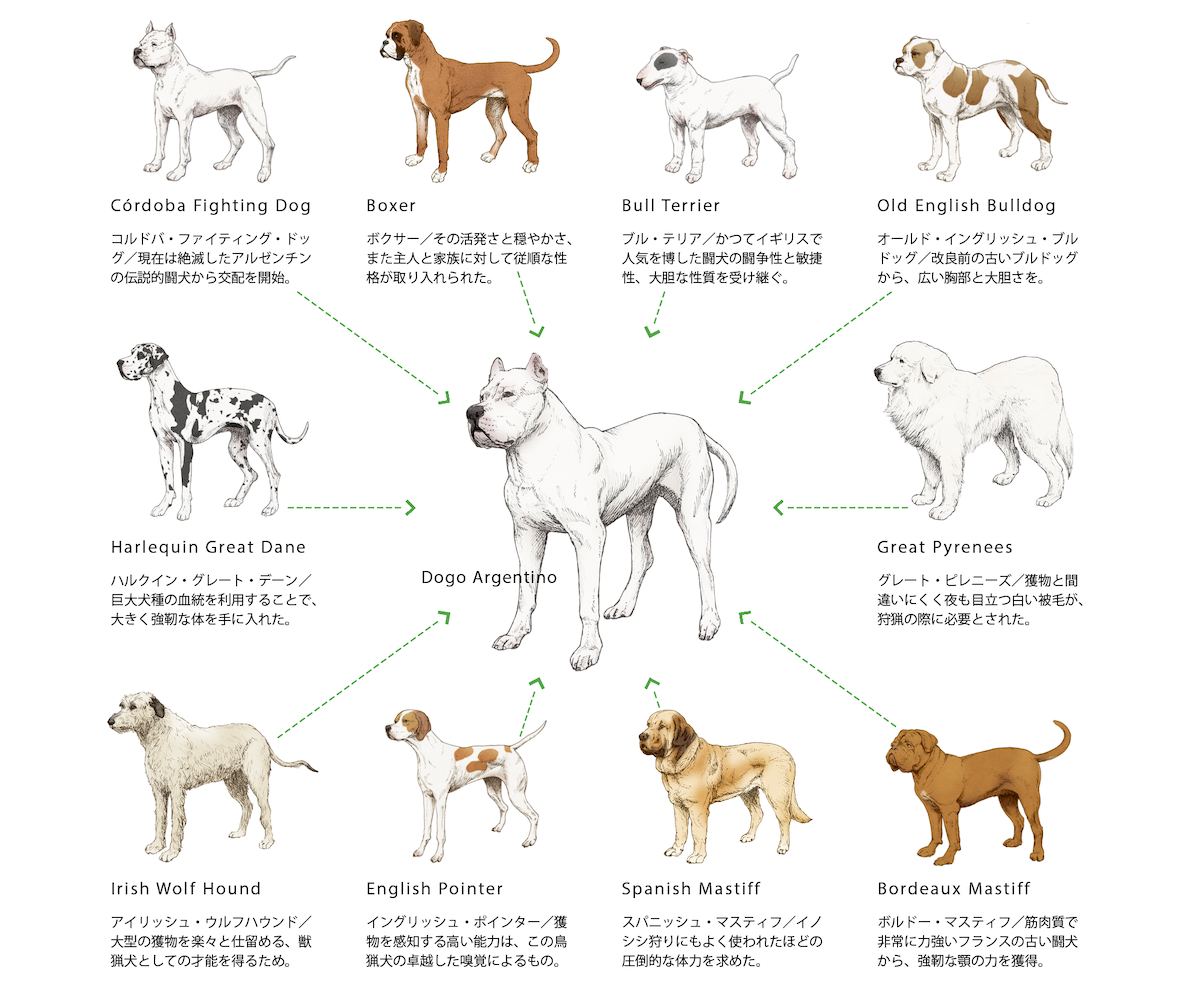

ドゴ・アルヘンティーノを作った10の犬

ドゴ・アルヘンティーノは欧州各地からの移民が持ち込んだ犬たちから作出された、アルゼンチンを代表する犬種だ。体高60〜65㎝、体重40〜45㎏、堅固な頭蓋骨に張り出した頬と顎、引き締まった犬体を包む白い短毛が特徴。

北米、東欧で人気がある一方、イギリス、オーストラリアなど凶暴性を理由に飼育を制限する国も存在する。

恐れを知らぬ勇気、忠誠心、気品

これほど頼りになる犬はほかにいない

「1965年、残念なことにアントニオは猟の最中、暴漢に殺害されました。壮大な夢が実現する前に」

淡々と悲劇を語るのは、アントニオ氏の孫に当たるウリセス・ダンドレア・ノレス氏だ。彼の説明によれば、祖父の死後、その遺志を継いだ弟のアグスティン氏が当時のドゴが持っていたいくつかの欠点を改善した。その後、73年に国際畜犬連盟(FCI)に新犬種として正式に認可されると、彼は外交官という自身の立場を利用して、海外で積極的にドゴを紹介。ドゴの「伝説の猟犬」としての噂が次第に世界へと広まっていった。

ウリセス氏は小児科医として多忙な日々を送っている。“ドゴの生みの親の後継者”というのはもう一つの顔だ。彼はコルドバ州南部で〈ラ・コチャ〉という名の大牧場を所有し、20年来の相棒であるホルヘ・フネス氏と、時間の許す限りドゴの繁殖に情熱を注いでいる。

2人の誘いを受けてラ・コチャを訪れた。巨大な花崗岩が露出する標高1000m前後の丘陵にモジェ、エスピージョ、モラディージョなど聞き覚えのない植物が生い茂る。原始の南米大陸を思わせる森林の風景。川のそばには約6000年前のミイラが発掘された先住民の住居跡が残っていた。それにしても犬の飼育場にしては広大すぎる。聞くと、牧場の面積は東京の板橋区に匹敵する広さ。住み込みで働くガウチョ(牧童)一家がドゴの世話をしながら馬、牛、リャマ、ロバなどの家畜を飼う。

馬に乗り、毎朝の日課である約20㎞の散歩へ。ドゴたちは水場を見つけては泥まみれになって遊びつつ、小動物を感知すると機敏な動きを見せる。持久力と嗅覚を養える、猟犬にとってはこの上ない環境。彼らは自由に原野を駆け回ることを許された、とても幸運な犬たちだ。

昼下がりに犬の鳴き声がぴたりとやむ。飼い主と同じく犬たちもシエスタを取っている。無愛想でプライドが高そうだが、実は気さくで親切な家族思い。いざ本気になれば驚異的な能力を発揮する。よく考えれば、ドゴはアルゼンチン人の気質にそっくりだ。「犬は飼い主に似る」という言葉をものの見事に体現している。

現在ラ・コチャでは、生後90日までの仔犬を2500ドルで譲っている。年間100匹前後が引き取られ、ドゴを伴侶に迎えたいという人々が70人ほど待つ状況だ。それでも犬と家畜の世話をする従業員への給料、犬のエサ代や予防接種代、牧場の維持費などで利益はほとんど挙がらない。古くからの血統を残すという情熱と、アルゼンチンで誕生した文化を守るというプライドだけが彼らを突き動かす。ウリセス氏とホルヘ氏は特にブリーディングに関して揺るぎないコンセプトを貫く。それは生みの親・アントニオ氏から引き継いだ伝統を守り世界のブリーダーに示すこと。そしてこの稀少犬種が兼ね備える、圧倒的な力強さと強靭な精神力にこだわり続けること。

「人工的な環境で犬の本能を引き出すのは不可能に近い。祖父の時代と同じく自然の中で育てたいんです」

ドゴを愛する人ばかりが住む

「ドゴ村」を訪ねてみた

ウリセス氏に「面白い場所がある」と教えられ、ラ・コチャを後にした。およそ280㎞を移動して着いたのは、ロス・シスネスという小さな村。廃線跡の広場に、まるで渋谷駅前の忠犬ハチ公のように、純白の犬の像がぽつんと佇む。紛れもなくドゴの彫像だ。実はロス・シスネスは隣町のラ・カルロタと並び、猟の非常に盛んな地域。

そうした背景からドゴを所有する人が多い。現在、人口およそ550人に対し30匹あまりのドゴが飼われているが、そのほとんどは猛獣を仕留めるスペシャリストとして、原野に出て生き生きと本領を発揮している。

話を聞くと、数年前、ラ・カルロタとロス・シスネスのハンティング愛好家たちの間で「ドゴの記念碑を建てよう」と話がまとまった。けれど人口約10万人のラ・カルロタで計画を実行するには、申請から認可まで煩雑な手続きが必要だ。そこで手を挙げたのがロス・シスネス在住のカルロス・カルボ氏。

彼は猟をこよなく愛するドゴの飼い主であり、この村の村長という立場にあった。彼の“独断”により、面倒な手続きを一切経ずに、めでたくドゴの記念碑が建設されたというわけだ。

農家でありブリーダーという村人の家を訪れると、たくさんの種類の犬たちに囲まれて成長したと語る村人の娘たちが、ドゴと戯れていた。

「どんな犬も大好き。でも、いつでも遊んでくれるのはドゴだけなの」

大型獣を仕留める獰猛さも家族に尽くす慈しみ深さも、どちらもドゴの本能だ。白い最強の猟犬たちは、その天性を発揮できる最高の舞台で、固い友情で結ばれた人間たちと幸せに暮らしている。

首都ブエノスアイレスでも

ドゴは愛されていました

人口およそ300万人を擁する首都の住人は総じて犬が大好き。ニューヨークと同じ「ドッグウォーカー」なる犬の散歩を代行する人々が多数いて、犬が群れをなして歩く姿はブエノスアイレスの風景の一つだ。

けれど一群の中にドゴを目にすることはまずない。ドゴは社交性が高く団体行動が得意だが、緑地の少ない都会で飼うのは難しいと多くの人は考えている。しかし無駄吠えは一切なく、来客を威嚇することもなく、庭でアサード(炭火焼肉)を始めたとしても騒がない。

広めの家に住み、飼い主が長い時間をかけて献身的に接すれば、必ず都市生活に適応できる賢さがドゴには備わっている。