カルチャー・プロデューサーとしての山東京伝

NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の放送を機に、あらためて注目されているのが江戸時代後期の文化だ。現代を生きる私たちが当たり前のように使っている「粋(いき)」という言葉や、それにまつわる美意識が広まったのもこの時代。町人や庶民を中心とした大衆文化が花開き、着物や小物のセンスを競い合い、歌舞伎や浮世絵といった文化が育った時期でもあった。

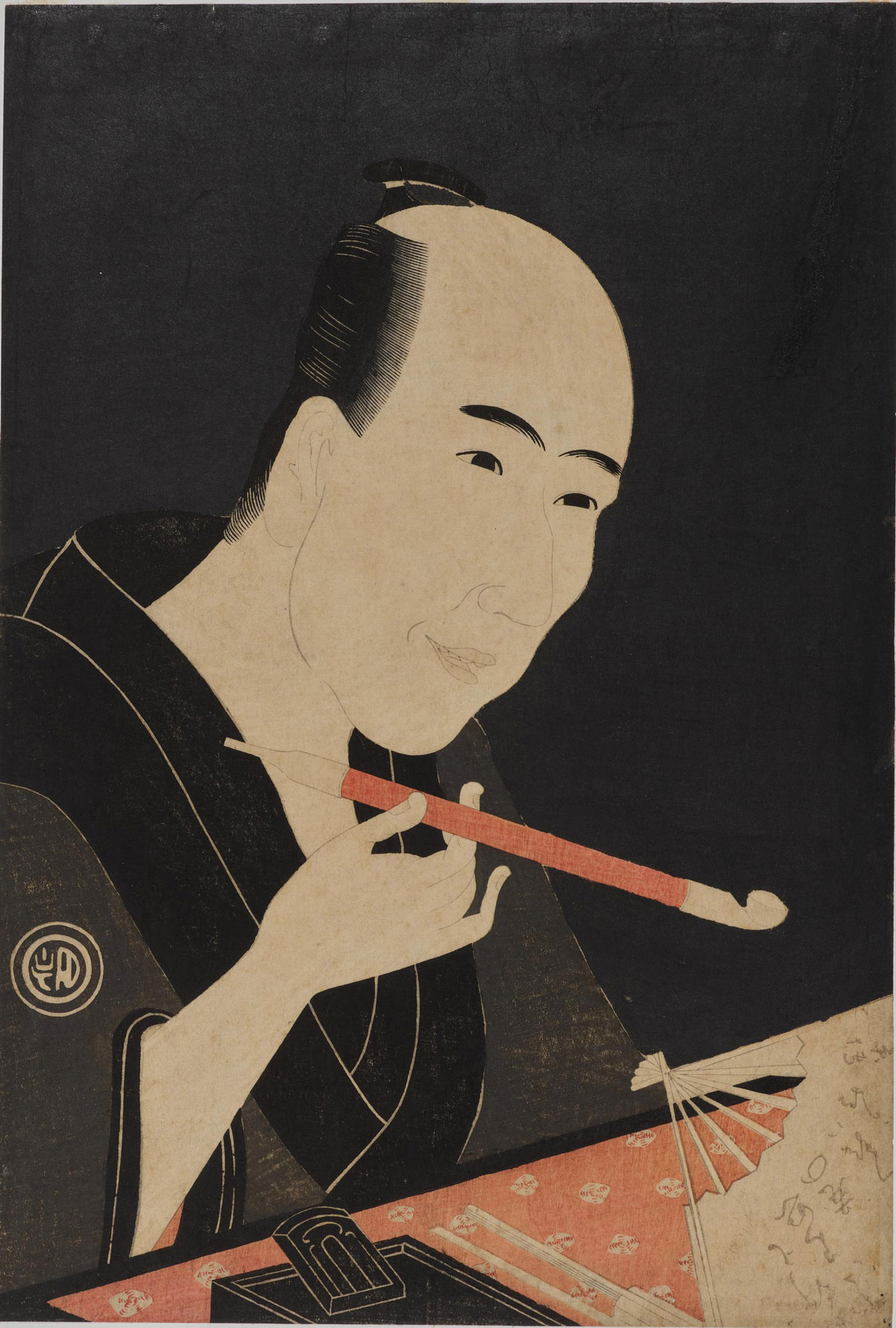

娯楽や芸術が大衆に普及していったこの時期、流行を牽引するカルチャー・プロデューサー的存在として注目されたのが山東京伝だった。『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』では、主人公である出版人・蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)を版元とし、洒落本や黄表紙のベストセラーを生み出した作家として描かれている。また、同作品では女性に目がない色男としても語られているが、実はこの時代において色男であることは芸が達者であることの証し。つまり、男女問わず周囲の人を惹きつける魅力を持つ人物だったのだ。

浮世絵師・鳥橋斎栄里(ちょうきょうさい・えいり)が描いた山東京伝(北尾政演)の肖像画。煙管を手にした姿で描かれており、江戸のマルチアーティストの人となりを偲ばせる。

出典/国立文化財機構所蔵品統合検索システム

山東京伝は、そのほかにもさまざまな一面を持つ人物だった。絵師、戯作者であり、その一方で図案集『小紋新法』や『小紋雅話』を刊行したデザイナーとしても活躍。そのマルチな才能と多様な活動から、現在では「江戸の奇才」「江戸のアンディ・ウォーホル」(*)とも称されている。

〈BEAMS JAPAN〉では、『京傅小紋TEXTILE展』を新宿〈BEAMS JAPAN〉1階にて2025年10月9日(木)より開催する。デザイナーとしての山東京伝に注目した企画だ。

200年眠っていた図案の復活

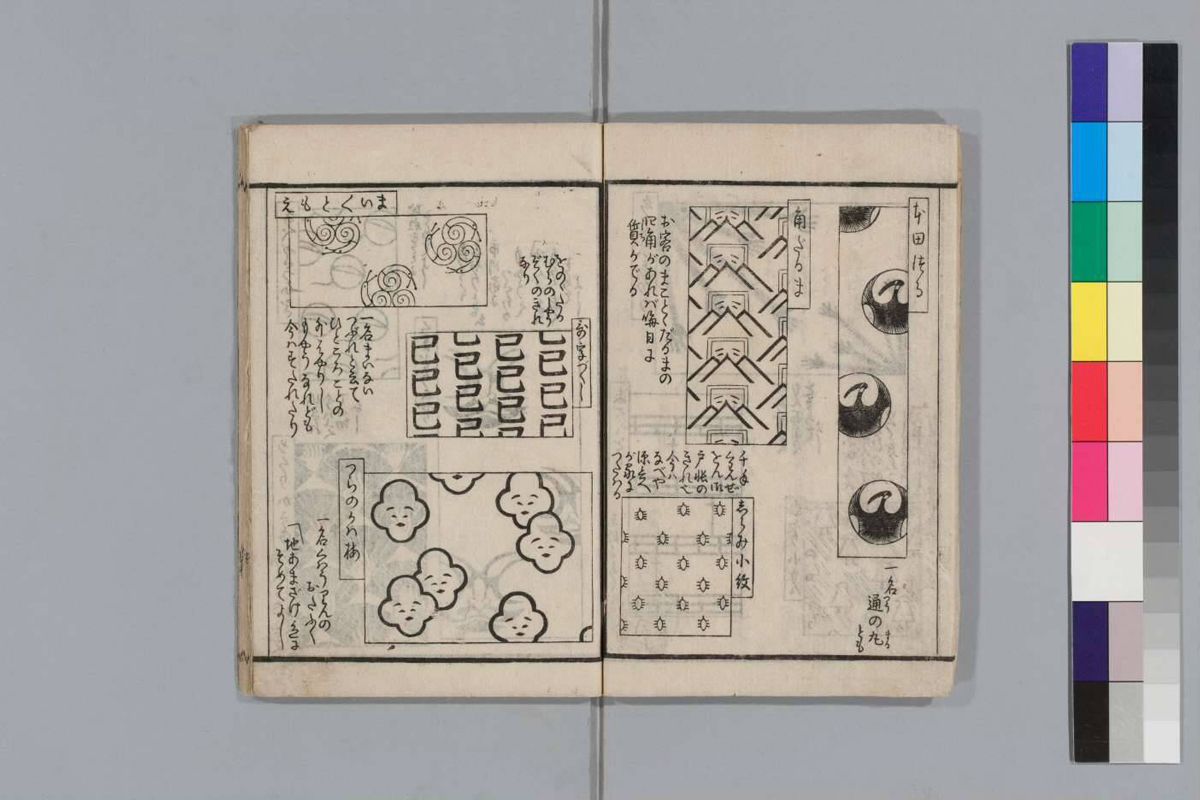

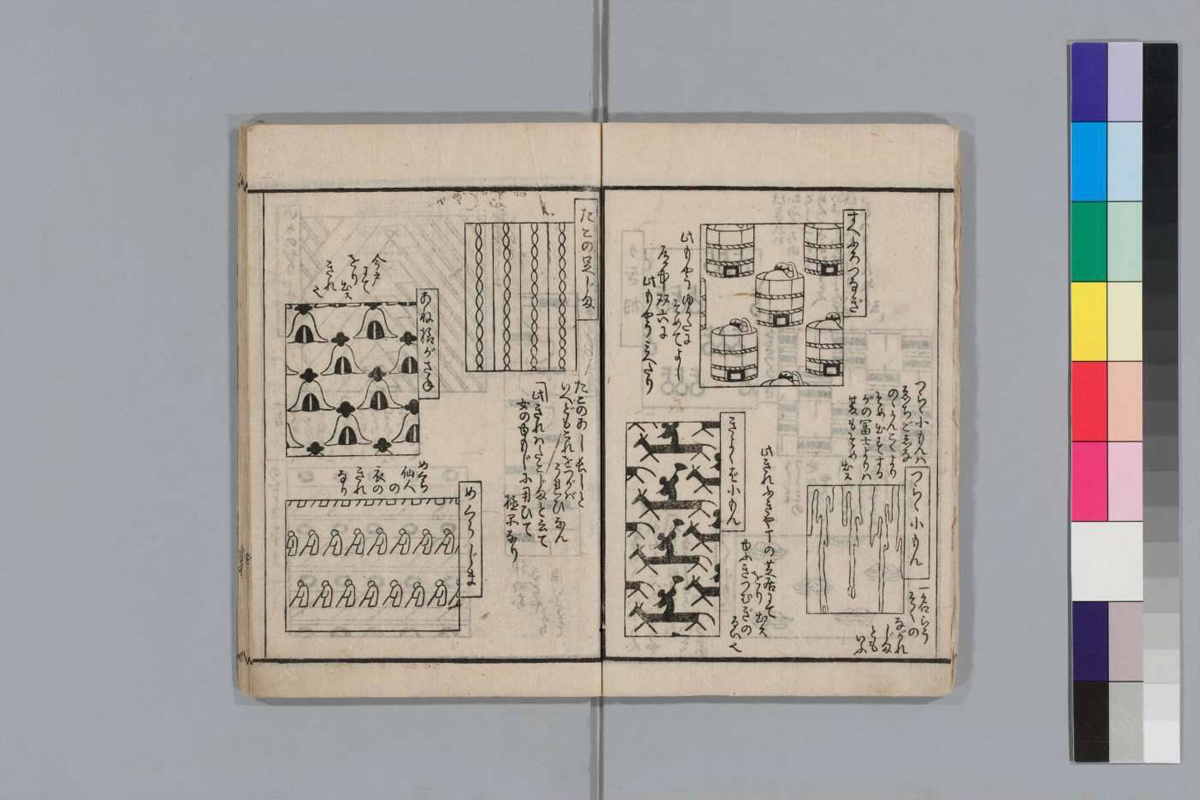

前述の『小紋新法』や『小紋雅話』は、山東京伝が庶民の洒落心や遊び心をすくい上げ、生活に潜むユーモアをデザイン化した小紋図案集。小さな紋様のひとつひとつに町人や庶民の生活の様子や粋と呼ばれる美意識を凝縮していて、当時の流行の最先端を切り取ったスクラップブックのような一面も持っていた。

彼は、大衆文化を鋭く見つめる観察者であり、自分が見たものを揶揄、批判、風刺を織り交ぜたパロディ要素やユーモアを交えて人に伝える天才でもあった。彼が手がけた小紋は滑稽さと愛らしさを兼ね備えていて、いつまでも眺めていられる楽しさがある。さらに、現代を生きる私たちにも通じる人間の性(さが)のようなものも感じさせ、親近感さえ湧いてくるのだ。

しかし、これだけ魅力的なプロダクトでありながら、山東京伝が考案してから200年以上経った今でも、まだ日の目を浴びきれていない図案が数多く残されている。そこで今回の企画では、この小紋図案集に収められた着物や帯の柄に用いられた小紋柄にフォーカスする。これを、現代のデザインユニット〈COCHAE(コチャエ)〉と手を組んで日常のプロダクトに仕立て、山東京伝の魅力を再発見していく。

〈COCHAE〉が力を入れて取り組んでいるのは、郷土玩具、民謡、伝承折り紙といった「昔からあるもの」を、デザインの文脈で再構築すること。特にふろしきやラッピング・パッケージなどの日用品を洗練されたデザインで設計しつつ、耐久性も兼ね備えたプロダクトとして完成させることを得意としている。

〈COCHAE〉による凸版印刷で再現された京伝小紋のポチ袋を販売。樽、雨だれ、波紋など、江戸時代の粋なデザインが色とりどりの和紙で、現代の贈り物にも新鮮な印象を与える。こちらは元ネタとなった約100年前のもの。

〈COCHAE〉が収集した明治~大正時代に木版で製作された山東京伝の小紋柄のポチ袋の配色を基に、〈BEAMS JAPAN〉が日本各地のさまざまなテキスタイル産地で生地として再現したTシャツや靴下、バッグ、ふろしきなどのグッズを展開。さらに、〈COCHAE〉が手掛ける凸版印刷で再現した京伝小紋のポチ袋や、『アダチ版画研究所』(NHKの大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に撮影協力)により復刻された、山東京伝の浮世絵師としての名義である北尾政演の木版画も展示販売する。

江戸時代後期の文化が今あらためて見直されていることを、〈BEAMS JAPAN〉はこう話す。

「大河ドラマの放送や江戸東京博物館のリニューアルオープンなど、江戸文化への注目が高まっていると感じます。葛飾北斎や歌川広重とは違う、山東京伝ならではのユーモアある小紋柄に光を当てることで、江戸の新しい魅力を発見していただけると思います」

また、『京傅小紋TEXTILE展』と同時期には、東京・原宿の〈太田記念美術館〉で山東京伝の黄表紙や江戸時代の浮世絵の展示『蔦屋重三郎と版元列伝』も開催。新宿の〈BEAMS JAPAN〉でデザイナー・山東京伝の魅力を知り、原宿まで少し足を延ばして作家として彼が残したものに触れるのもまたよし。江戸時代後期のマルチアーティスト・山東京伝を通じて、芸術の秋を楽しみたい。