「初めて自分が追っていきたい被写体だったんですよ」と横田大輔は新作の写真展を語る。中野区の新井薬師前駅にあるギャラリー、スタジオ35分で1月28日に展示が始まった「植物、暗室」(2月28日まで)は多摩川中流域と、そこに自生する植物を対象とした新作展。

昨年末に同ギャラリーで展示した「植物、多摩川中流域」の流れを汲むもので、前の展示がカラー写真を中心にしたものだったが、新作はすべてモノクロ。さらに「暗室」の言葉が付いているように、横田の暗室ワークを通して焼き付けられた写真作品となっている。

木村伊兵衛写真賞受賞作家であり、キヤノン「写真新世紀」、エプソン「カラーイメージングコンテスト写真部門」、リクルート「1_WALL(ワンウォール)」といった日本国内の名だたる写真賞を席巻してきた横田大輔といえば、写真そのものをオブジェとして扱い、被写体を見せるというよりも写真そのものを物体化、インスタレーション的に見せる写真家として知られている。その横田がなぜ植物のストレート・フォトグラフィーに近い写真に挑むのか。横田に吉祥寺で話を伺った。

「家に暗室があったんです」と横田は語る。1983年、埼玉県生まれ育ちの横田は、父親が一眼レフカメラを持っていたため、それを中学~高校時代に借りるようになり写真の面白さに目覚める。高校時代は絵を学ぼうと考えていたが、周りにいるスケートボードをやる友人たちの中に絵描き志望が何人かいたため、彼は別の選択をする。写真を学ぼうと。そして日本写真芸術専門学校へ入学する。

「学校全体は商業写真についての授業が主でしたね。でも僕が専攻したのは芸術コースだったので、風景写真家の竹内敏信さんのゼミに入ったんです。ゼミの合宿に行ったんですが、他の学生がみんな大きな望遠レンズを持っているんだけれど、僕は広角レンズしか持ってなかったので、自分が方向が違うなと。そして他の学生たちの風景写真への真剣さにちょっと追いつけてないなと思ったんですね。一方で、写真といっても撮影だけではなくて、当時は暗室作業も主流だったから、風景写真を撮りながら暗室で作業する方を、自分の中で楽しんでいた感じですね」

さらに前述したように、横田の家にはなんと暗室があった。「父親の写真好きが高じて、家にけっこうボロボロの引き伸ばし機があって、父は簡単な暗室を作ってプリントをやってました。実は両親とも若い時は絵描き志望だったそうです。だから家の中にそういう絵や写真に関するものがいろいろあったので、今思えばそういう環境が自分が写真を選んだ大きな要因かもしれないですね」

横田は日本写真芸術専門学校に通いながら、撮ったものは主に自宅で現像してプリントするという作業を繰り返す。「やっぱりプリント作業が楽しかったですね。暗室の中でたくさんの発見や学びがありました」

卒業を控えて、横田には商業写真をやるという選択はなかった。写真作家として生きていくという覚悟だけがあった。「何の保証もないんですけれど、急いで何かを決定させることはやめようと思ったんです。とりあえずバイトしておけば、なんとかごまかしながら生活ができるから、その間に、とにかくコンペに作品を出して、何かにひっかかるのを待とうという感じでしたね」

2008年にエプソン「カラーイメージングコンテスト写真部門」とキャノン「写真新世紀」を立て続けに受賞。しかし、横田は最初の賞を取るまでは苦悶の日々だったという。

「建築系のバイトをしながらコンペに出しまくったんですけど、ずっと全部落ちていたんですよ。3年ぐらい全部落ちたかな。それまでは全部フィルムカメラだったんですけど、環境を変えようと、デジカメに切り替えてフォトショップで自分なりにいじくってみて、これは誰にも見せたくないし評価されないだろうなというのを出してみたら、それが新鮮で良かったと評価されたのが自分でも驚きで。それから制作に対して前向きになれましたね」

横田の当時の手法は、デジカメで撮ったものをフォトショップで加工し、それを出力したものをフィルムカメラで複写するという複雑なもの。いわばデジタルからアナログに変換するような行為だ。

「街で写真を撮って、前に人が写っているとしたら、フォトショップで、人の輪郭だけ残して表面の情報は消していくということをしていたんです。そしてイラスト的になった写真をもう一度写真に撮ることで、写真に戻すという行為で、写真が写真でなくなってしまうギリギリをやろうと。またフィルムカメラで撮ってわざと高温で現像するとフィルムが溶けてただれてしまうんですけど、写真がモノであることを感じるわけですよね。ですので、どこまでやったら写真なんだろうという問いを持ちながら、写真という水槽のような器にいろんなものをボンボン入れている感じです」

横田にとって、被写体はどういう意味を持つのだろうか。

「被写体を重要視しなければいけないとはずっと思っていて、今もあるんですけど、ただし、やっぱり重要な被写体が見つからないっていうのが正直な気持ちですね。そこまでその関心を持って、ずっと追い続ける対象を見つけるというのがすごく難しくて。専門学校の頃から、被写体が見つからなければ成り立たないのであるならば、僕には写真はできないという悩みがあったんです。自分の中で写真をひとつの行動として捉えれば自分の手段が見つかるのか?と考えながらやっていますね」

横田の経歴で注目すべき点に、海外で大きな展示を立て続けに実施したことがある。そのきっかけは自費出版によるZINEだ。

「2011年からZINEを作るようになって、そのひとつが『Back Yard』です。海外の雑誌やライターに送っていたんですね。最初に『Back Yard』を見てくれた海外の作家からアムステルダムの写真フェス『Unseen』の一角でグループとして展示しようという話が来て、アムステルダムに渡るんですね」

その展示で横田は「The Outset | Unseen Exhibition Fund」を受賞。さらに2014年にアムステルダムのFoam写真美術館で初個展を開催と一気に海外の写真シーンに台頭する。「面白い時期でしたね。写真表現もすごくいろんなものが出てきて。ネットの影響もあるんだと思うんですけどね。ラッキーでしたね」

横田と長く付き合いがある写真集専門書店、〈flotsam books〉の小林孝行は横田のユニークな出版活動をこう語る。

「横田さんが制約もなく自分の作品を自費出版作品集としてオープンエディションで好きに制作するのは面白いと思います。ただ単に作品をまとめた冊子ということではなく、本というメディウムを使って作品を発表するっていうことを意識しているのかなと。展示などではできないことを本でやっているとも言えるし、本でできないことを展示でやっているとも言えるような気がします」

横田の展示を見たことがある人は、なんといってもそのスケール感に圧倒されるだろう。写真展というよりインスタレーションの展示のような立体的、物質的な展示が彼の特徴だ。

2023年に行われた期間限定のアートスペース、日本橋アナーキー文化センターで行われた彼の写真展「multiplication」は広大な床全面を写真プリントが覆い、観客は写真の上を歩きながら鑑賞するという仕組みだった。私も展示を見ているが、表面がコーティングされているとはいえ、写真プリントの上を歩き回るというのは得難い体験だった。

「あのプリントは、あれだけの面積があるので、かなり重いんですよね(笑)。僕の展示は終わった後の作品の撤去やそれの保存が大変なんですよ」

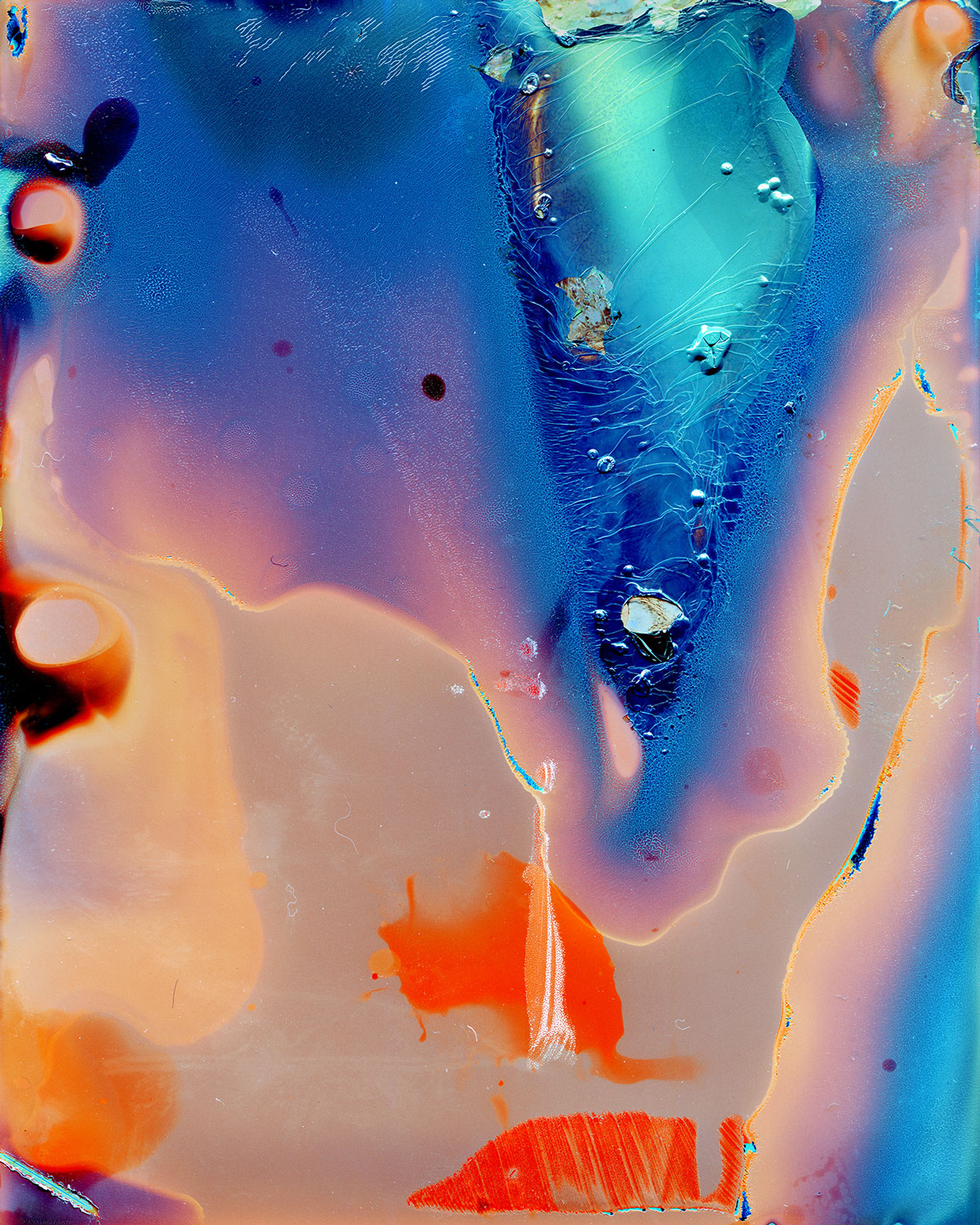

さらに横田は「撮影しない」写真という作品を発表する。「Color Photographs」という大型の作品シリーズは、フィルムを溶かしたものをプリントするという荒技から生まれた写真の抽象画のような仕上がりだ。

「このシリーズは、4×5や8×10のフィルムなどを撮影なしで現像するんですが、そのとき熱湯にして現像すると、フィルムが溶けてくるんですよ。そうすると色の発色が素晴らしいものになるんですね」

これは写真版ジャクソン・ポロックのようなものだ。ポロックがキャンバスの上でのアクション=行為そのものを作品化したアクション・ペインティングのように、横田大輔はフィルムの上でのアクションを写真プリントにする、いわばアクション・プリンティングとも言えるラジカルな実践を行ったのだ。

「デジカメ以降だからこそできたのではと思うんですね。フィルムしかない時代に、こんなもったいないことは誰もやらないのではと。写真を撮る行為がデジカメを使ってやるのが主流になったので、デジタルな環境の中で写真と向き合った時に、写真を素材として改めて見直す時代になったんだと思うんです。自分の中で写真というものは、撮影の記録ではなくて、そこから切り離されたものとして、視野を広げて素材として見直す可能性を探れたんですね。そして試してみたら、思いのほか面白い結果になったんです。自分でも仕上がりに驚いたし、フィルムにはこんな側面があるんだと、単純にみんなにも見せたいという気持ちになりました」

写真は題材=サブジェクトがあってこそ成り立つと多くの人はとらえている。しかし、横田は写真そのもの自体をサブジェクトとして捉え直す。

「デジカメの写真だと、写真は光と情報だと思ってしまいますけれど、フィルムの写真はモノが作るんですね。そして現像~プリントとさまざまな段階があるし、それらの工程を経て写真がある。撮るべきものがないという悩みゆえに、題材のない写真に行き着いた感じではあります」

被写体なき写真を追求しながらも、横田がインディーズのファッション雑誌『VOSTOK』2号に掲載したファッション写真は彼自身が被写体となった印象深いものになっている。撮影場所はホテルの一室で、まるで誰かに監視されているかのような匿名的な視点で撮られたこのストーリーは、写真を撮る/撮られるという関係性を再考させる写真論的な仕上がりだ。

「あの撮影依頼を受けた時期に、ラブホテルにひとりでこもって、ずっと写真を撮るという行為を繰り返していたんですよ。カメラを室内に置いて、写真家である自分を被写体にして、カメラと被写体の1対1の関係にする。ラブホテルの部屋は窓がなくて薄暗いので、ライトを消すと真っ暗になるでしょう。そうなると、部屋自体がひとつの真っ暗な箱になるわけです。その箱のような部屋にいること自体が、比喩ですけどカメラ・オブスキュラっぽいなと。この箱自体がカメラで、その中で自分の写真を撮ろうとしていること自体が、写真の批評になるというか」

今回のスタジオ35分での新作は、冒頭でも記したように、横田にとっては極めてストレートな写真である。多摩川中流域の植物を題材としたもので、ラジカルな加工もなく、フィルムやメディウムへの破壊的な使用もない。しかし、プリントや展示には間違いなく彼の痕跡が残り、そしてこの言葉は彼の写真の賛辞に相応しいのかわからないが、とても美しい。この横田の大きな変化は、写真家の中平卓馬が「アレ・ブレ・ボケ」と評されたラジカルな『プロヴォーグ』の活動を休止した後、極端にストレートな写真、そして植物写真に向かったことを想起させる。

「極端に言えばですけど、それらの植物が被写体として、初めて自分が追い続けたい対象だと感じたんですよ。なぜそこまで惹かれたかというと、心身的な問題もあって、このところ不調だったんです。ずっと写真の再構築系の作業を繰り返してきて、ちょっと調子を崩して、写真の作業をストップしてたんですよ。そういう状況の中で、ユーチューバーが野草を食べるシーンを見る機会があって、彼が訪れる場所が多摩川中流域の自分がよく通る場所だったんですね。

もともと植物は好きで、小さい頃に近所で採った果物でジャムを作ったりしていたので、そのユーチューバーが野草について語っているのをみて、自分の生活の改善に野草を役立てようかと思って、改めて多摩川中流域を訪れてみると、今まで目にしていたはずなのに見えてなかった植物がたくさんあるわけですよ。それらがすごくきれいに感じて。だから最初は写真を撮りに行くよりかは、生活の改善だったり、セラピー的なことをきっかけに行くようになったら、対象として自然を撮りたくなったんですね。その感覚が初めてだったから、新鮮ではありましたね。すごくストレートに被写体と向き合うことができたというか。

今回の写真は、多摩川のある時期のある植物の記録として、それが担保されていれば、僕の中でOKだったんですよ。自分の表現であったりコンセプトであったりとか、そういうものはなくていいというのがあって、だから新しく自分の土台を作り直す、写真のスタート地点を見直すという感じに近かったですね」

ギャラリー、スタジオ35分の酒航太は横田の植物の作品をこう語る。

「前期(『植物、多摩川中流域』)のカラー作品は現像やプリントプロセスを重視していた以前の作品と比べるとよりストレート・フォトグラフィーに近く、『作る』ということより『見る』ということに重点を置いています。一方、後期(『植物、暗室』)のモノクロ作品は横田風プロセスで調理しているため、同じネガからとは言え、前期の印象とは全く違います。この『植物、多摩川』のシリーズは『見ること』と『作ること』が一体化してきていて、以前の横田作品とは違う世界が表れているように感じます。ここにたどり着いたんだと驚かされました」

植物の写真と言えば、ネガポジ方式の「カロタイプ」を発明し、世界初の写真集『自然の鉛筆』を世に出したイギリスのウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットを思い起こす。タルボットにとっては、植物学の研究のための道具としての写真の発明だったのだが、写真という革命的テクノロジーとそれがもたらす表現が、彼を歴史上の人物にした。

「植物の写真は、写真の原点とも言えるものですよね。さらに植物に関心を持ち出したので、関連する書籍を調べると面白いんですね。知識を持って物事を見ると景色が一変するじゃないですか。それを体感したんです。関心持ってないと物事は見えてこないから。そこにあっても、まるでないものとして扱ってしまう。だから写真を撮るに至る理由は、関心を持って見るということだけで成立してしまうような気がして。いわば当たり前の写真の基礎なんですが、それを自分は経過してない、実感してなかったというのを今さらながら実感できたことがすごく大きかったですね。

今回の植物シリーズは、自分の基盤や写真との向き合い方を作り直す行為だったと思うんです。今後、また元のスタイルに戻っていくような可能性はあるけれども、ここで得た変化をどう制作に反映させるかというのが今の課題です。写真の体系というか、『写真とは何か?』という問題を、自分の身をもった体験の中で確認し、再現したいという気持ちがあるんですよ。それは撮影だけではなく、かつて写真の中で行われてきた技術であったり、これから行われていくであろう技術であったりというものを総じて、自分の写真に反映させていきたいんです。ただ、それを維持していくためには新たな好奇心であったり、知識であったり、向き合う対象であったりというのが、どうしても必要だと思うんですね。今回、植物を通して経験したので、それをヒントに探っていきたいという感じはありますね」

〈flotsam books〉の小林は横田の変化をこう捉える。

「端的に言うとターニングポイントと言えそうな気がします。ただ、彼が今までやってきていたと僕が感じていた『写真とは何か?』という問い、『これも写真でしょ?』とでもいうような写真の境界の拡張みたいな部分が鳴りを潜めて、もっと肩肘張っていない写真を撮りに行く、撮る、現像する、みたいな写真にもう一度戻っているように感じます」

今回の植物シリーズは、横田にとって、前に進みつつも、写真の原点回帰のような作品群のように思える。そこには彼が抱える写真への大きな問いと希望が一貫して通底している。

「植物の写真というと、写真の歴史で言えば遥か遠い昔の題材なんですけど、自分の作品を卓上に並べたときに、すべて同じラインに並んでいるようなものとして捉えてくれるのではないかと。それらは写真の中に同じものとしてあるはずですから。今回は原点に戻るようでもあり、進んでいるようでもあります。そして、自分の写真は変化できて、変化していければなと思いますね」

今月の流行写真 TOP10

-

10:Jeremy Allen White photo by Inez and Vinoodh for Interview Magazine Fall 2025

俳優ジェレミー・アレン・ホワイトをイネス&ヴィノードが旬なスター感を演出して描く。昔の『インタビュー』を思わせるセレブ感。

10:Jeremy Allen White photo by Inez and Vinoodh for Interview Magazine Fall 2025

俳優ジェレミー・アレン・ホワイトをイネス&ヴィノードが旬なスター感を演出して描く。昔の『インタビュー』を思わせるセレブ感。

https://www.interviewmagazine.com/film/jeremy-allen-whites-delusions-of-grandeur -

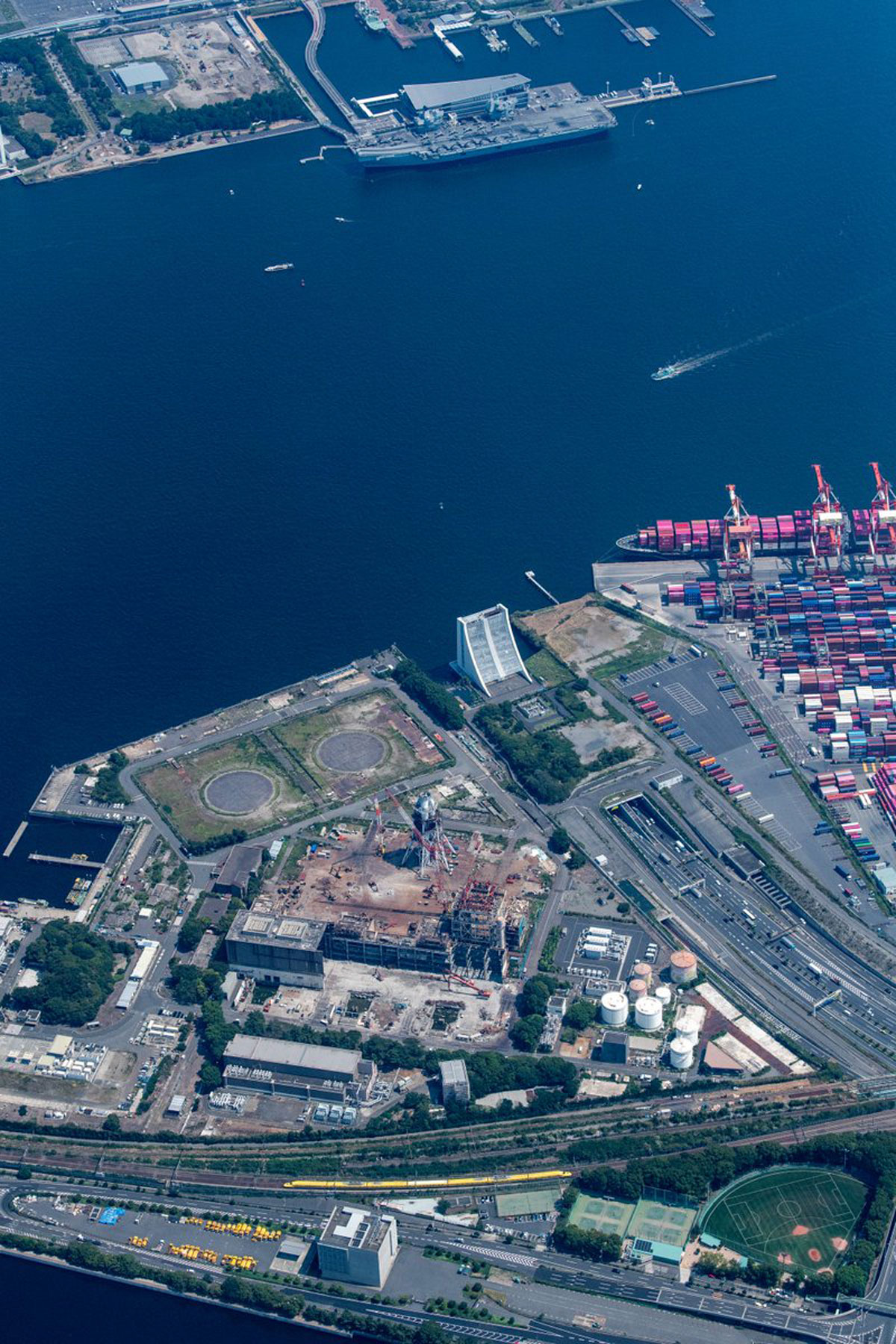

9:「東京ぐるぐる」by吉永陽一 for 『写真。』Sha Shin Magazine vol.8

空撮の写真作家による東京の見事な空撮。東京の、世界の捉え方が変わる完成度。

9:「東京ぐるぐる」by吉永陽一 for 『写真。』Sha Shin Magazine vol.8

空撮の写真作家による東京の見事な空撮。東京の、世界の捉え方が変わる完成度。

https://fugensha-shop.stores.jp/items/6926b721248f8cfa4907a6f7 -

8:『そして彼女たちは』監督:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ

カンヌ常連組ダルデンヌ兄弟の最新作にしてカンヌ国際映画祭脚本賞・エキュメニカル審査員賞W受賞作。10代の少女の妊娠という問題をリアルに、かつ希望を持って描く。演技だと思わせないドキュメンタルな仕上げが見事で、ダルデンヌは孤高の領域に達している。

8:『そして彼女たちは』監督:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ

カンヌ常連組ダルデンヌ兄弟の最新作にしてカンヌ国際映画祭脚本賞・エキュメニカル審査員賞W受賞作。10代の少女の妊娠という問題をリアルに、かつ希望を持って描く。演技だと思わせないドキュメンタルな仕上げが見事で、ダルデンヌは孤高の領域に達している。

https://www.bitters.co.jp/youngmothers/ -

7:“La nuova Sera” photo by Collier Schorr for VOGUE Italia Dec. 2025

コリア・ショアー得意のインティメイトなポートレイト的ファッション。こういうオフビートなファッションを撮らせると彼女はピカイチ。

7:“La nuova Sera” photo by Collier Schorr for VOGUE Italia Dec. 2025

コリア・ショアー得意のインティメイトなポートレイト的ファッション。こういうオフビートなファッションを撮らせると彼女はピカイチ。

https://www.vogue.it/article/cover-vogue-italia-dicembre-2025-rompono-le-regole-del-dress-code -

6:『死の天使 ヨーゼフ・メンゲレ』監督:キリル・セレブレンニコフ

アウシュヴィッツ収容所のナチス親衛隊幹部にして医師メンゲレの生涯を描く劇映画の徹底したリアリズム。同じアウシュヴィッツを描いた『関心領域』の塀の中で指揮した男の戦後も揺るがない狂気に背筋が凍る。

6:『死の天使 ヨーゼフ・メンゲレ』監督:キリル・セレブレンニコフ

アウシュヴィッツ収容所のナチス親衛隊幹部にして医師メンゲレの生涯を描く劇映画の徹底したリアリズム。同じアウシュヴィッツを描いた『関心領域』の塀の中で指揮した男の戦後も揺るがない狂気に背筋が凍る。

https://transformer.co.jp/m/shinotenshi/ -

5:『ヒンド・ラジャブの声』監督:カウテール・ベン・ハニア

ガザ地区でイスラエル軍の攻撃で亡くなったパレスチナ人少女と救急隊のやり取りの実際の音声データをもとにした劇映画。ポリティカルに評価したくなる題材だが、劇映画としてカメラ、俳優、編集などが第一級の出来。

5:『ヒンド・ラジャブの声』監督:カウテール・ベン・ハニア

ガザ地区でイスラエル軍の攻撃で亡くなったパレスチナ人少女と救急隊のやり取りの実際の音声データをもとにした劇映画。ポリティカルに評価したくなる題材だが、劇映画としてカメラ、俳優、編集などが第一級の出来。

https://hindrajabjp.com -

4:“Don’t towel off Just yet” photo by Mauro Maglione for RÉ-EDITION Issue 24 A/W 2025/26

伊写真家マウロ・マリオーネのラフでストリート感のあるファッション・ストーリー。無造作に見えるがちゃんと服がきれいに見えている塩梅が◎。

4:“Don’t towel off Just yet” photo by Mauro Maglione for RÉ-EDITION Issue 24 A/W 2025/26

伊写真家マウロ・マリオーネのラフでストリート感のあるファッション・ストーリー。無造作に見えるがちゃんと服がきれいに見えている塩梅が◎。

https://www.kittenproduction.com/work/re-edition -

3:『嵐が丘』監督:エメラルド・フェネル

恋愛小説の古典をマーゴット・ロビー主演で『プロミシング・ヤング・ウーマン』のフェネル監督、音楽をチャーリーxcxでモダンに再解釈。セットや衣装がロビーの『バービー』的なポップさがあるが、もっとクラシカルに作っても良かったのではと。

3:『嵐が丘』監督:エメラルド・フェネル

恋愛小説の古典をマーゴット・ロビー主演で『プロミシング・ヤング・ウーマン』のフェネル監督、音楽をチャーリーxcxでモダンに再解釈。セットや衣装がロビーの『バービー』的なポップさがあるが、もっとクラシカルに作っても良かったのではと。

https://wutheringheights-movie.jp -

2:『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』監督:ジョシュ・サフディ

卓球以外はまるでクズな男が卓球の世界大会に挑むドラマは、ティモシー・シャラメ現時点での最高の演技。フィルムの質感も素晴らしく、昔のいい時代のハリウッド映画を、今の技術と旬な役者で見るような喜び。

2:『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』監督:ジョシュ・サフディ

卓球以外はまるでクズな男が卓球の世界大会に挑むドラマは、ティモシー・シャラメ現時点での最高の演技。フィルムの質感も素晴らしく、昔のいい時代のハリウッド映画を、今の技術と旬な役者で見るような喜び。

https://happinet-phantom.com/martysupreme/ -

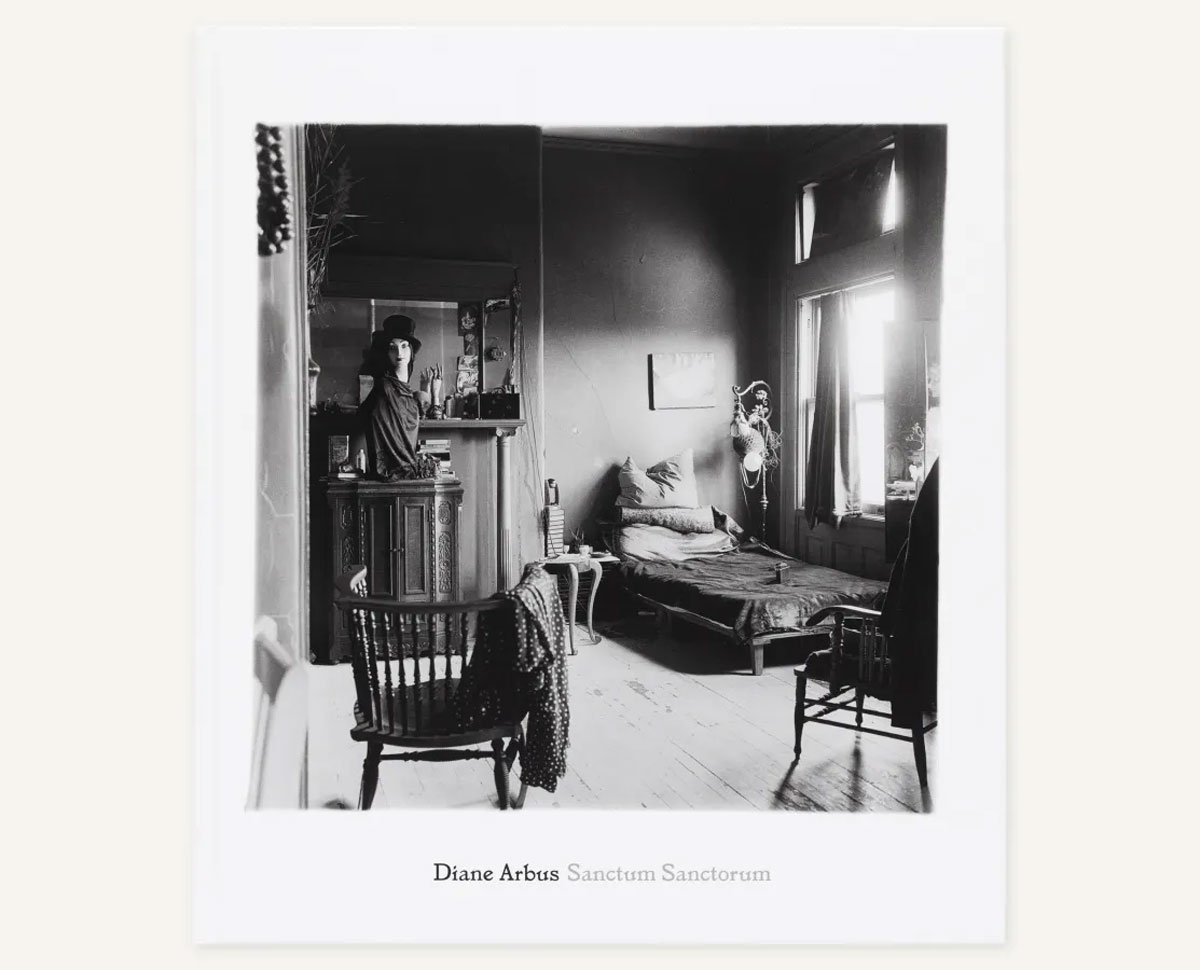

1:Diane Arbus『Sanctum Sanctorum』(David Zwirner&Frankel Gallrey)

故ダイアン・アーバスのロンドンでの写真展に合わせて制作された写真集は、有名人からサーカスの出演者、性的マイノリティまで同じ目線で親密に格調高く捉える。印刷も素晴らしく、写真集の醍醐味溢れる仕上がり。

1:Diane Arbus『Sanctum Sanctorum』(David Zwirner&Frankel Gallrey)

故ダイアン・アーバスのロンドンでの写真展に合わせて制作された写真集は、有名人からサーカスの出演者、性的マイノリティまで同じ目線で親密に格調高く捉える。印刷も素晴らしく、写真集の醍醐味溢れる仕上がり。

https://fraenkelgallery.com/shop/diane-arbus-sanctum-sanctorum